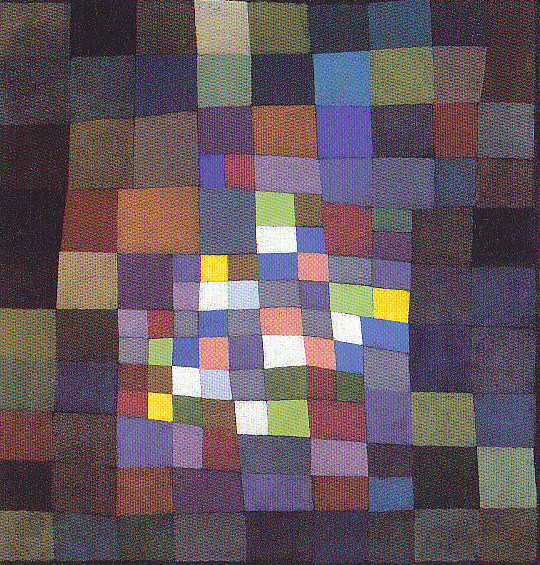

パウル・クレー「おわらないアトリエ」展が開催

東京国立近代美術館で「パウル・クレー おわらないアトリエ」展が開催されている。

http://klee.exhn.jp/index.html

パウル・クレーという名前はおいらにとって、やはり巨きなものである。例えてみれば、初恋や付き合った人とはちょいと違うタイプでいて、ある種の憧れの存在でもあったが自ら積極的にはアプローチすることも無かった。然しながら憧れであることは否定しがたく、いつかきっかけがあったらお付き合いしてみたい、……、等の人と比喩してみたら良いのだろうか?

ともあれこの展覧会の特徴の一つは、作家(クレー)のアトリエを覗き込むような仕掛けがいくつか施されているということ。作家の代表的、本格的な作品群に触れることとあわせて、受け取るべきエモーションは極めて巨きいものがある。これまで発見することのなかっクレーの制作の原点を、いくつか確認することができたのだ。

その第1点は、素描を大切にして制作の基本においていること。鉛筆やコンテ等によるイメージデッサンの第1歩としての素描の工程を、非常に大事な工程として捉えているのだということだ。

クレー独自の技法とされる「油彩転写」では、下書きとして描かれた素描の筆遣いを一段と強調し絵画化させることに成功している。単なる技法の開拓に止まらずに、彼が描いたタブローの中で占める素描的表現、すなわちクレー自らの技法は、極めて稀なる芸術的な高みへと昇華されたものとして受け取ることが可能である。

そして第2点目に感じ取るのは、小品・中品の作品群で満ち足りているということ。大上段に構えるのではない等身大の作品群とでも云おうか。

現代作家は往々にしてハッタリをかまして自らを巨きく見せようとする傾向があるのだが、現代美術家の大御所としてのクレーの慎ましやかなやり口、志向性には却って尊崇の想いを強くする。ハッタリが幅を利かす世の中だからこそ、そんな現代の似非文化との違いが際立っているということでもあろう。

■パウル・クレー おわらないアトリエ

東京国立近代美術館

2011年5月31日~7月31日

東京都千代田区北の丸公園3-1

03-5777-8600

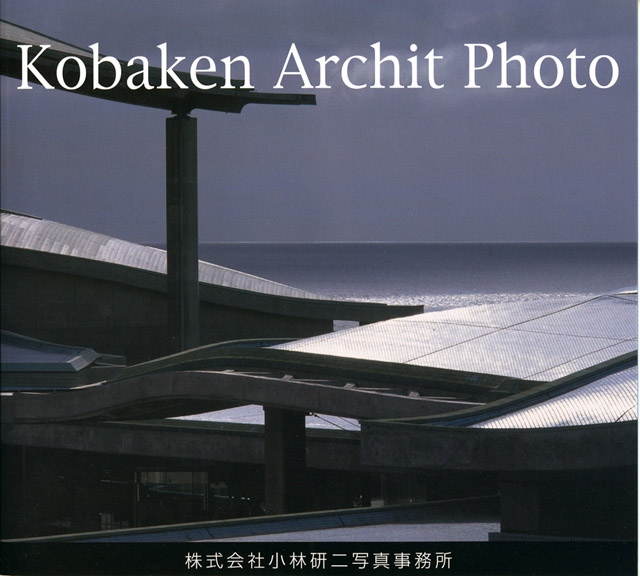

建築写真集「Kobaken Archit Photo」(小林研二写真事務所)を発行しました

みどり企画の出版事業部「みどり企画出版」では、このほど建築写真集「Kobaken Archit Photo」を発行しました。

小林研二写真事務所のスタッフが撮影した建築写真を纏めた写真集です。

ご注文はこちらからお願いします。

http://midorishop.cart.fc2.com/ca0/1/p-r-s/

■Kobaken Archit Photo

著者:株式会社小林研二写真事務所

制作:みどり企画

発行:みどり企画出版

定価:1,050円(税込)

判型:22cm×20cm

頁数:40頁

沖縄コンベンションセンター(沖縄県)

高知県立坂本龍馬記念館(高知県)

豊田市美術館(愛知県)

東京国際フォーラム(千代田区)

山口県総合保健会館(山口県)

M2(世田谷区)

戸板女子短期大学(港区)

東京国際展示場(江東区)

大阪ワールドトレードセンタービルディング(大阪市)v

大阪アメニティーパーク(大阪市)

霞ヶ関中央合同庁舎第7号館(千代田区)

鹿児島県庁舎(鹿児島県)

栃木県庁舎(栃木県)

リバーウォーク北九州(福岡県)

ヤマダ電機本社ビル(群馬県)

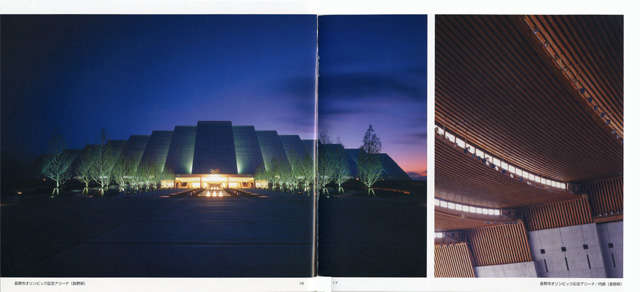

長野市オリンピック記念アリーナ(長野県)

トラス・ウォール・ハウス(町田市)K邸(群馬県)

多摩水道改革推進本部庁舎(立川市)

杉並公会堂(杉並区)

アトリウム秋葉原ビル(台東区)

富士ソフト秋葉原ビル(台東区)

三井生命名古屋ビル(愛知県)

グレートアイランド倶楽部クラブハウス(千葉県)

那須野が原ハーモニーホール(栃木県)

四日市ドーム(三重県)

所沢市民体育館(埼玉県)

恵比寿ガーデンプレイス(渋谷区)

トルナーレ日本橋浜町(中央区)

北上市文化交流センター(宮城県)

びわ湖ホール(滋賀県)

日本科学未来館(港区)

ラフォンテ代官山(渋谷区)

プラウド横濱山手(神奈川県)

アクアリーナ川崎(神奈川県)

草加市立病院(埼玉県)

高崎市医療保健センター・新図書館(群馬県)

THE TOKYO TOWERS(中央区)

千葉市美術館(千葉県)

「アンフォルメルとは何か?」 ケンキョウフカイ ―ジャン・デュビュッフェ私論―

ブリヂストン美術館では「アンフォルメルとは何か?」という企画展が開催されている。かつて若き時代においらの制作活動に甚大な影響を与えたジャン・デュビュッフェさんの作品が展示されていると知り、足を運んだのでした。

■ブリヂストン美術館

東京都中央区京橋1-10-1

会期:4月29日~7月6日

懐かしさと親しさとがこみ上げて来るような邂逅を経た後に感じたのは、歴史的な事象にまとめられてしまったのかと云うある種残念な思いであった。学生時代にある文集に寄稿した一文を見つけ、云十年ぶりに過去の自稿に触れていた。少々長くなるが、再掲してみる。

ケンキョウフカイ ―ジャン・デュビュッフェ私論―

今日、聖なるものは公言されえない。聖なるものは今や無言なのだ。この世界は内的で沈黙した、いわば否定的な変容しか知らない。それについて私が語ることはできる。しかし、それは決定的な沈黙について語ることだ。

ジョルジュ・バタイユ

「沈黙の絵画(マネ論)」

からみあっている生と死とを引き裂き決然とそのどちらかを捨て去ることによって、もはや生きてもいなければ死んでもいないものになってしまった我々は、はじめて歌うことをゆるされる。生涯を賭けて、ただひとつの歌を――それは、はたして愚劣なことであろうか。

花田清輝

「歌――ジョット ゴッホ・ゴーガン」

現代芸術、殊に現代美術といったものに対した時のとまどい――あるときはそれに極端に主知的・形式的な理念を施すことに急なのを見るあまりに引き起こされると思われる離反への誘ない、ある時は単に近代的な創造理念の名残り、その継承でしかないことから来る嫌厭――の只中にいて、一部の現代作家なりの言葉を見つけ出して、ふと水を得た水槽の魚をそばに眺めている心持ちになることがある。換言すればこれは一種の安堵であるに違いない。なんともお粗末な安堵である。何となれば、およそそこには、対立物の闘争――流動し飛躍していく生、すなわちロマン主義的なものと、固定し拘束していく生、すなわち古典的なものとの闘争を、対立のまま統一しようとする花田清輝流の弁証法的な意志が見られないからというばかりでなく、バタイユのいういわゆる至高の瞬間を沈黙の中に於いて渇望する意志もまた欠けているからではあるが――とはいえども筆者(に限らず)は筆者自身がそこにとっぷりと漬かった存在であるという理由から、すこぶる現実的な地盤、観点に立ってのみものを云っているわけではなく、ある時はモハメド・アリのようにして蝶のように舞い蜂のように刺すこともまた無縁である訳ではないのだ。それだからこそゴッホは自らの片耳を切り落としながらも高らかな生の歌を歌い、ゴーギャンはまた死の歌を歌い、マネは不安定で、ためらいがちで、悶々とし、絶えず疑惑の中で引き裂かれながらも、彼自身と他の者たちを解放されるべき新しい形式の世界を求めていたのである。だからこそ筆者もまたここで、ジャン・デュビュッフェについて書こうとしているのである。

鉛白、パテ、砂、小石、コールタール、ワニス、石膏、シッカチーフ、石炭、粉、麻紐、鏡や色ガラスの破片、ヂュコ塗料、等々の物質自体の存在感を打ち出すことによって、描かれる対象の存在感を増加させる、そんなスタイルのデュビュッフェの制作が開始されたのが、1946年「ミロポリュス、マガダム商会、厚盛り」展での人物画からであったろうか。ともあれ一見して行為の喧鬱さが立ち現れてくるようなそれらのタブローも、おしなべて云えば視覚、聴覚、嗅覚、味覚らの働きからくる要素が渾然と一体化されたものであるといってよい。一旦分離された要素が素材との格闘の中で以前にも増した暴力的な力によって織り合わされていく。とにかく混ぜこぜにされるのである。

デュビュッフェの作品世界は明らかに「聖性」と呼び得るもののカテゴリーには属さない。それはあるいは、遥か高みから来る視線からの「逆照射」として一段とランク落ちされた日常的営みの姿だといえるかもしれない。そしてその姿は、画家の視線が移動、鳴動を繰り返すたびにいや増す激烈さによって混沌を醸し出すのだ。デュビュッフェの制作現場は云わば闘技場にも似ている。

ところで「内的で、沈黙した、いわば否定的な変容」をこうむった存在、すなわち「決定的な沈黙」を内に持つ存在、それこそが今度は口を開く番である。主体がそれについて語るというのではなく、「それ」じたいが口を開くのが待たれていた。すなわち闘技場こそが開かれねばならないし、既にデュビュッフェによって開かれていると見えるのだ。

自らの手製の鍵を持ち出してきて、それで沈黙の扉を強引にこじ開けようとしたのがデュビュッフェである。彼自身が云うようにその鍵は「不快さ」と呼ぶべきものであった。うっかりした染み、粗野な不手際、明らかにうそで非現実的なフォルム、出来も調子も悪い色、これらの「不快さ」に彼は固執した。何故か? 彼自身の説明を聞こう。

「…なぜなら、実際には、それがタブローのなかに画家の手をはっきりと存在させるからである。それが客観的なものの支配するのを妨げ、事物があまりに具体化されるのを阻止する。この不快さが、よび起こされた事物と、よび起す画家との間を両方に流れる一種の流れをなし、二つの極はそれによって強烈になるのだ。」

沈黙したはずの事物と画家、この両者が、おそらくは魔術の働きにも似た反応を惹き起こすのだ。それこそは、画家の視線が移動、鳴動を繰り返すたびにいや増す激烈さによって混沌を醸し出す闘技場であるかのようである。

自己の作品「地質と土壌―心的風景」のシリーズを語ってデュビュッフェは云う。

「風景が、現実の場所や自然の本当のマチエールを思わせるというよりも、むしろ、たとえばくたびれた魔術師のおかげで流産あるいは未完成に終ったある種の創造作用を思わせるような奇態な様子を示したのだ。」

この少しくおどけた類の比喩で云い表された言葉も、あの頭のハゲあがった、目をギョロつかせたデュビュッフェの相貌を思い起こせば納得がいくはずだ。創造者といえども、精一杯の行為にうつつをぬかせばくたびれるのであり、くたびれて当たり前なのであり、妊娠した女性がたとえ魔術師だったとしても、くたびれるほどのことをすれば流産するのがおちなのだ。そう見てくれば、デュビュッフェの描く人物像のどれをとっても魔術師と云えなくないし、それは同時に魔術によって変容させられた大衆というもののイメージを成すものなのである。あるがままの大衆であると同時に彼らは既に饒舌である。

デュビュッフェは大衆について語って云う。

「シャブィルの床屋の連中や消防夫や肉屋や郵便屋が話しているのを見ると、連中がたいへん板についているように感じた。わたしよりもはるかにうまくやっているようだし、その話しぶりには、うらやましいような喜びと自信があった。とりとめもないかれらの会話の方がはるかに、活気と奇抜さと創意が、つまり趣きがあった。いってみれば芸術があった。」

大衆の中に「芸術」を視ようとする思潮は新しいものでもなんでもない。だがデュビュッフェの特異な点は、彼自身が身体から魂から何かまで身の回りにあるもの全てを身につけて、そこに身を挺していたと云うことだろう。もはや逃げ場所は無いのである。

「歌う」ことの不可能を知りながら、なおかつ歌わずにいられないのは彼である。からみあっている生と死とを引き裂きながらも、決然とそのどちらかを捨て去ることはしなかった。見渡せばまわり一面、石、砂、石膏、コールタールの世界にいて、決然と「生」を、あるいは「死」を捨て去ったところで何になろう。時がたって積もり積もって山となるか、砕け散って粉々となるか、そのことを誰が知ろう。積もり積もった「死」の堆積をくだいて、粉々となった「生」の砂礫にセメントを垂らし込みながら、彼は意気盛んに行為する。その「健強さ」。

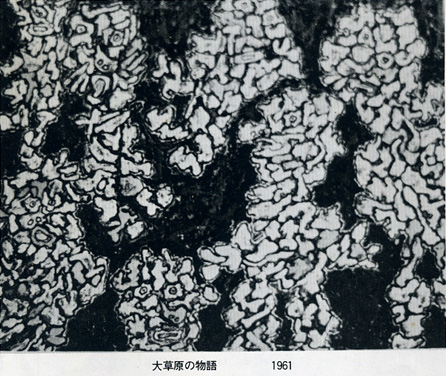

「健強さ」「不快さ」と合わせて「ケンキョウフカイ(牽強付会)」と洒落たついでにもう一言。デュビュッフェのタブローこそは「覚醒めた皮膚(※2)」の暗喩にかなうものではないか。「大草原の物語」を視よう。原型質細胞を想起させる輪郭を持った一つ一つのまとまりが、あるいは浮遊し、固着し、飛び回り、せめぎあっても見える。そしてその只中にようやくそれと分かる程の目、口、耳、鼻が暗示され、浮かび上がるように目に映るのは7個の生命体であろうか? 目は事物の輪郭を識別すると云うよりも画家とそして鑑賞者の視線に拮抗するかのようにこちらからの思い入れを峻拒しているようだ。口は果てしなく喋々しており、くたびれたその時には我が国の詩人の言葉に首肯する耳をも示すのだろう。 ――「言葉だけの希望が無い方がいい。言葉だけの絶望が無い方がいいように」(吉本隆明氏の言葉より)

※ この稿続く

※2 当時の芸術祭のメインテーマ

「アンフォルメルとは何か?」2 特筆されるデュビュッフェの存在感

http://www.midori-kikaku.com/blog/?p=3767

ブリヂストン美術館での企画展のタイトル「アンフォルメルとは何か?」は、過去の美術史を紐解いて「アンフォルメル絵画」の概念を定義しなおそうという試みがあるようだが、一般的な絵画ファンはもとよりアンフォルメルに傾倒したおいらのような人間にとっても、至極目障りな試みであると云わねばならない。何となれば、それはまさしくアンフォルメル絵画というものを歴史的な事象として刻印する試みに他ならず、つまりはそれが持つ現代芸術的意味合いを否定するものとなるからである。「アンフォルメル芸術」は決して過去に発生し過去に閉じたムーブメントなのではなかったのてである。

そもそも「アンフォルメル絵画」の名付親は、美術批評家のミシェル・タピエだとされている。日本語で「不定形なもの」を意味するその言葉は、フランスの前衛芸術運動の中での特別な意味と価値とを有するものとなっていた。タピエが先駆者として認めていたのが、ジャン・デュビュッフェ、ジャン・フォートリエ、ヴォルスの3人である。第二次大戦後の混乱期に活動を行っていた3人の作品は、当時の画壇は彼らを黙殺した。新しい動きが根源的であればあるほど保守的な画壇は拒否反応を見せるのだろう。彼らをバックアップしていたタピエの存在は、まさに世界の美術史に於いて特別な意味を付与されるといってもいいだろう。

ところがタピエは、この「アンフォルメル」といった珠玉の概念を拡散しすぎてしまったようだ。猫も杓子も、現代芸術、現代美術といえば、アンフォルメル風なものとして流通させてしまったのである。功罪相半ばする彼への評価は、まさしくこのことによっていると考えてよいだろう。ジャクソン・ポロックの作品までもをアンフォルメル芸術とするのは、批評家の見識さえ疑われて当然である。日本の同展覧会の出品作品もまた拡散した「アンフォルメル風な」作品が幅を利かせているのをみるのは、些か耐えがたい思いさえするのだ。

展覧会場では「ピエール・スーラージュへの6つの質問」というビデオが流されていた。そこでスーラージュは、現代芸術における極めてポイントとなる言葉を語っていたので紹介しておきたい。

「…この言葉(アンフォルメル)は、感じがいいと思います。アメリカ人が使う“抽象的表現主義”より、ずっといい言葉だ。」

「幻視は芸術ではありません。芸術は存在です。私はそれを発見しました」

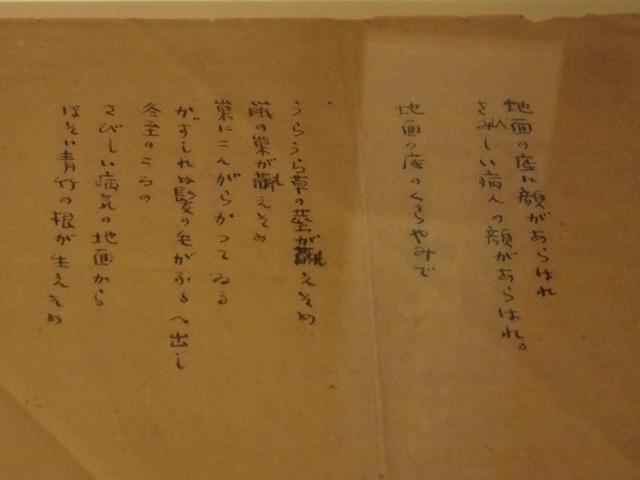

萩原朔太郎さんの「地面の底の病気の顔」自筆原稿

先日、前橋の「前橋文学館」を訪れたところ、萩原朔太郎さんの代表的作品「地面の底の病気の顔」のとても貴重な自筆原稿に接することができたのでした。

「地面の底の病気の顔」という詩は、詩集「月に吠える」の巻頭にまとめられた朔太郎さんの代表的な詩作品である。ところがこの作品の自筆原稿が長らくアメリカ人のもとにあり目にすることができなかったのだが、このほど所有者から「前橋文学館」へ返納されたというニュースを耳にして、この文学館を訪れてみたのだった。自筆原稿としておさめられているのは下記のようなものなり。

――――――――――――――――――

地面の底に顔があらわれ

さびしい病人の顔があらわれ。

地面の底のくらやみで

うらうら草の茎が萌えそめ

鼠の巣が萌えそめ

巣にこんがらかっている

かずしれぬ髪の毛がふるえ出し

冬至のころの

さびしい病気の地面から

ほそい青竹の根が生えそめ

生えそめ

それがじつにあわれぶかくみえ

けぶれるごとくに視え

じつに、じつに、あわれぶかげに視え

地面の底のくらやみに

さみしい病人の顔があらわれ。

――――――――――――――――――

この詩は、国語の教科書にも載っている有名な「竹」のベースともなっている名詩でもあり、こんな朔太郎さんの代表的な詩の自筆がアメリカ人の手に渡っていたとは至極残念なことでもあったが、今ここにきて帰国できたということを喜びたい気分である。

自筆原稿をながめれば、保存状態の悪さであろう、その用紙は黄茶色に変色しており、ペンの跡をたどる筆跡も、あまり鮮明には見て取ることができない。隣のブースに展示されていた「地面の底の病気の顔」後半部の自筆原稿の現物に比較したならばそれは明白であった。

ところでこの「地面の底の病気の顔」という詩の原型は、北原白秋が主宰していた機関紙の「地上巡礼」の第二号にて発表されており、その原型となった詩篇は多少のところで異なっている。例えば最後の3行の詩には、朔太郎さんの本名が詩篇に反映されており、それだけ個人的な思いが反映されていると感じ取れるのである。

ここではそんな「地面の底の病気の顔」の元詩の最後の3行を締めくくりとして紹介しておこう。

――――――――――――――――――

地面の底のくらやみに

白い朔太郎の顔があらはれ

さびしい病気の顔があらはれ

――――――――――――――――――

■前橋文学館

群馬県前橋市千代田町三丁目12-10

TEL 027-235-8011

休日:月曜日

http:www15.wind.ne.jp/~mae-bun/

岡本太郎グッズに注目なのだ

全国的なものかどうかはさておいて、東京国立美術館「岡本太郎展」における岡本太郎さん人気は凄まじい勢いを呈しているようだ。会場前に設置された通称「ガチャガチャ」と呼ばれるグッズマシンでは、大勢のマニアが競うように行列を作って、太郎グッズを求めていた。

「岡本太郎アートピースコレクション」と名づけられたそのシリーズは、全部で8種類あり、8種が揃ってコンプリートということになる。どれが出るのか判らないが故に何十回もガチャガチャを続けるマニアが登場する始末なのだ。彫刻作品のミニチュア版レプリカであり、手元に置いておきたいというマニア心を刺激する。

おいらは収集マニアではないのでそこまではしないが、あの顔のグッズはぜひ欲しい。また機会があったらチャレンジしてみるつもりだ。

http://www.kaiyodo.co.jp/taro/index.html

高田渡作「自転車に乗って」を口ずさみつつのサイクリングは格別なり

高田渡さんが作った曲の中で、ベスト10、否ベスト5に入る名曲が「自転車に乗って」である。今日は休日というのにちょっとした仕事が待ち構えていたために、以前から予定していたぶらり旅はおあずけとなってしまった。かわりに自転車でのサイクリングを満喫してとてもハピーな気分なのです。

自転車に乗って川原に下りてみると、そこには中学生と思しきカップルが語らっているではないか。青春よ頑張れ! 等と叫びたいところではあるが、こういう光景はおいらの青春の時代には無かったことなのである。だから今にして尚更に吃驚強調したいという思いを強くしたのでありました。

敏子さんあっての岡本太郎だったことを、改めて思う

本年が岡本太郎さんの生誕100周年と云う事情もあり、岡本太郎がおいらにとってのマイブームとなっている。

我が国の美術家たちの中でも太郎さん以外に好きな作家は数多存在しており、青木繁、佐伯祐三、福沢一郎、司修、等々と挙げればきりがないくらいだが、中でも岡本太郎さんくらいにストレートにその生き様に憧憬を抱かされた芸術家は居ないだろう。

上手にマスコミを利用し、操り、ときには道化の役割を担いながらも、彼独自の強烈なメッセージを発し続けた、そんな太郎さんの生き様は、些かも薄れることなく現代にその光彩を放っている。

[エラー: isbn:9784334783563:l というアイテムは見つかりませんでした]

本日読んでいたのは「日本の伝統」という一冊。おいらも思春期の頃に熱い思いで読み込んでいた一冊である。元本の「日本の伝統」(光文社刊)の出版が1956年と云うことであり、ゆうに50年以上の月日を過ぎているが、そのメッセージは色褪せることがない。太郎さんが45歳のときの、日本文化全般を扱った名著である。

改めて読み進めるにつれ、言葉の表現力の多彩さ、強烈さ、ユニークさに圧倒させられていた。そしてその陰には、岡本敏子さんというパートナー、実質的な夫人の存在の重みが強く感じられたのである。

敏子さん、旧姓平野敏子さんと太郎さんは、太郎さんが36歳の頃に出会い、それ以来、実質的な妻としての敏子さんの陰日向における活躍があった。太郎さんの難解で突拍子もない言葉の意味を理解しながら、それを一般市民へのわかりやすい言葉として翻訳していく。更にそれのみならず、活き活きとした息遣いが増幅された言葉として、紡ぎだされていたのである。よくある「ゴーストライター」としての仕事を遥かに超えている。まさしく敏子さんあっての岡本太郎のメッセージだったのであった。

余談になるが、何故太郎さんは愛する敏子さんと結婚しなかったのだろうかという疑問が存在している。晩年に敏子さんは太郎さんの「養女」として、岡本籍に入ることになったのだが、何故に妻ではなく養女だったのかという疑問だ。フランスナイズされた「独身主義」を通すためだとか、母親(岡本かの子)の存在が理由であるとかの解説がなされているが、それだけで了解できるとは云いがたいものがある。

仏蘭西滞在時代の太郎さんは相当なプレイボーイであり、ガールフレンドの数はとても多かったという。そして帰国してからの生活はといえば、ガラっと変化してしまったのかもしれない。一人の女性に満足できずにいた太郎さんの姿がイメージされる。

それでも二人は永遠の同士だったのであろう。太郎さんの思いを何倍、何十倍にも増幅させて、敏子さんが言葉を紡いでいく。驚くほど深く強固なパートナーシップであった。

岡本太郎さんの青春が投影された「青春ピカソ」

[エラー: isbn:4101346216:l というアイテムは見つかりませんでした]

岡本太郎さんの生誕100年記念の今年、書店のブックフェアにて「青春ピカソ」を購入し、読了した。

「ピカソに挑み、のり超えることがわれわれの直面する課題である。」という、巨大な意志を持って制作活動を行なった太郎さんによる、極めて個人的なピカソ論となっている。「個人的な」という意味は、ピカソを超えたいという太郎さんの切実な思いに加えて、ピカソという愛するべき存在に自分自身のありうべき姿を投影しているからだろう。

太郎さんは生涯に2度ほど、絵の前に立って涙を流したという。その一つが「セザンヌ」であり、もう一つが「ピカソ」だった。そのときの岡本太郎さんが放ったという言葉が凄い。

「ピカソの作品は私とともに創られつつあるのだ。」というのだから。

その後の太郎さんの活動はまさに、ピカソとともにあったのだろう。果たしてピカソを超えることが出来たのかは不明、否定的であるが、太郎さんだからこそ挑んで花開かせた世界がそこにあった。

東京国立近代美術館にて「生誕100年 岡本太郎展」開催中

昨日も述べたように、今年が岡本太郎さんの生誕100周年に当たることから、数々の記念展が企画進行中である。中でも目玉となるのが、東京国立近代美術館にて開催中の「生誕100年 岡本太郎展」である。大地震の影響で一時開催が中断されていたが、3月19日(土)より再開された。

http://taroten100.com/index.html

同展は、プロローグ、エピローグとあわせて9章の展示室によって、それぞれに独立したテーマ性を持たせた展示方法がとられている。岡本氏が生涯にわたって追求したテーマのそれぞれが、それぞれ具体的迫真的な作品群とともに検証されていくわけであり、成程よく練り込まれて企画開催された堂々たる展示会となっている。

おいらが今回の展示会にて特別なインパクトを受けたのが、最初の展示ルーム「ノン」である。そこでは12体の彫刻作品が展示されているのだが、それら彫刻作品がものとしてのもつ存在感、躍動感、呪術性、神秘性、それに加えて岡本氏個人のオリジナリティーが充満しており、岡本ワールドを象徴しているようであった。

岡本太郎さんの数ある作品の中でも、完成度の高さと云えば、彫刻作品がダントツである。もし太郎さんが「ゲイジュツ家」としてではなく「彫刻家」として活動を行なっていたならば、日本国内の評価は変わっていただろうと思われる。太郎さんが忌み嫌った「わび・さび」の文化圏内において、もっと高評価が得られたであろうとともに、数々の文化勲章等をものにしていたことだろう。ここまでは、反語的な意味で書いていることを理解していただきたい。

太郎さんへの評価、関心は高まりこそすれ衰える兆しは無い。喩え世間の評価が衰えたとしても、おいらの評価はうなぎのぼり状態である。今年はとことん、岡本太郎という稀有な存在に拘って、当ブログおよび「みどり企画」関連の活動も続けて行きたいと考えているところなのである。

とりあえず此処では、同展示会の会場の中で岡本作品に出会っていただいて、岡本太郎をあらためて体験することを勧めておきたい。伝説的なモニュメントのレプリカもあり、彼の芸術論が展開された書物の展示もある。岡本ワールドの全貌を体験するにはもってない機会であることは間違いない。

同展示会の出口付近には、太郎さんのメッセージを受け取るというイベントコーナーがあった。ひとり一つずつのメッセージが「太郎の言葉」として提供される。ちなみにおいらが受け取った言葉は、下記のとおりであった。個人的に心を揺り動かされた言葉だったということを記しておこう。

――――――――――――

何でもいい。

見物人ではなく、とにかく

自分でやってみよう。

動いてみよう。

――――――――――――

■生誕100年 岡本太郎展

会場/東京国立近代美術館(東京都千代田区北の丸公園3-1)

会期/~ 5月8日(日)

開館時間/午前10時~午後5時

休館日/月曜日[3月21日、3月28日、4月4日、5月2日は開館]、3月22日(火)※明日は休館です!注意してください

RSS FEED

RSS FEED