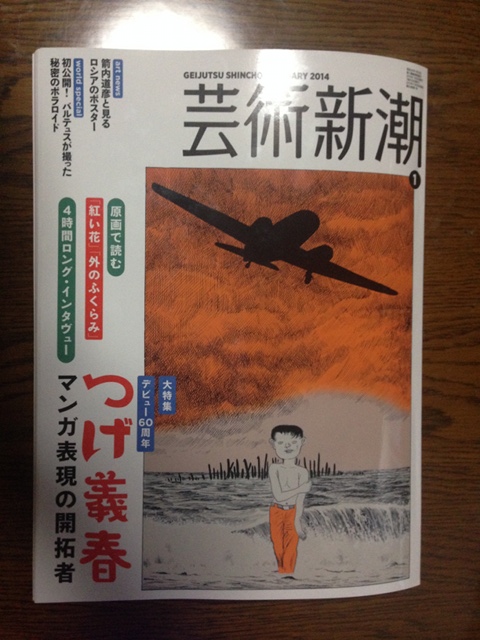

つげ義春さんが夢見た秘湯の風景はある種の桃源郷とも呼ぶべき異郷の姿を示しているが、彼が旅して訪れた現実の温泉地はさらにまた、理想的桃源郷的佇まいを示してくれている。おいらも訪れたことのある東北の温泉地は、夢と現とがない交ぜになった異郷の姿でもある。そんな中から特に二つをご紹介。

■夏油温泉

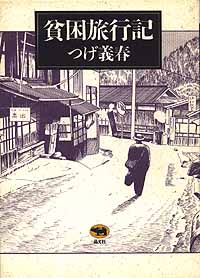

夏の油と書いて「げとう」と読ませる。その名の所以についてWikipediaでは、「『夏油』とはアイヌ語の『グットオ(崖のあるところ)』が語源とされる。」と記されているが定かなものでは無い。ただ北上の町からは遠く離れた崖の中に存在する温泉であるというのは事実である。つげさんの本では夏油温泉について、次のような書き出しから紹介されている。

「夏油温泉は、これまでの旅行案内書には、北上駅からバスで一時間、さらに徒歩三時間と紹介されているので秘湯めくが、現在は、林道を利用して湯治場まで車ではいれる。(…)」

車で行けるから秘湯で無いというのは些か暴論である。林道と云っても車同士がすれ違うことさえ困難な狭い砂利道であり、車輪をすべられたら最後、渓谷に転落しかねない危険な山道である。今でも地元の案内書などでは、運転に自信の無いドライバーは決して自家用車を運転して来ないようにと、注意を喚起しているくらいである。今なお秘湯の風情を湛えた数少ない温泉地なのである。

質素な自炊棟が並ぶ湯治場なのだが、なんとつげさんが訪れたときには「六百人のおばあさんが泊っていた」と記されているのだから驚きである。一体こんな狭い温泉宿に六百人もの高齢者が集えるのだろうかという素朴な疑問も生じてしまう。おいらも何度かこの鄙びた温泉宿にて湯治を経験しているのだが、夏のピーク時でも300人も入れば一杯に溢れてしまうだろうと考えられる。ごろ寝が常識であった昔は、狭い部屋にぎゅうぎゅうに床を並べて湯治を行なっていたということなのだろうか?

この温泉地には大小8つ程度のかけ流し温泉が存在し、そのほとんどが露天風呂である。老若男女が裸で露天風呂のはしごをするという光景が、なんとも自然に感じるのだ。都会に生活していることを不自然に感じさせるくらいの、当温泉地ならではの独特な地場のエネルギーを発しているのである。

■黒湯温泉

秋田の乳頭温泉郷の奥にある。鶴の湯温泉が人気だが、鄙びた秘湯の佇まいは黒湯温泉が上手である。つげ義春さんの画に文を寄せた詩人の正津勉は、黒湯温泉を訪ねるにあたり、柳田國男の「雪国の春」という文庫本を携えてのぞんだという。

秋田の乳頭温泉郷の奥にある。鶴の湯温泉が人気だが、鄙びた秘湯の佇まいは黒湯温泉が上手である。つげ義春さんの画に文を寄せた詩人の正津勉は、黒湯温泉を訪ねるにあたり、柳田國男の「雪国の春」という文庫本を携えてのぞんだという。

「おもうに、その錯覚も柳翁のこの小冊への偏愛が一瞬間かいまみせた蜃気楼とでもあるいは説明もつくが、そこへどうしてすーとわたしが誘われていったものか。可笑しい。」」(正津勉)

男同士2人で何を語り、そして何を感じ取ったのか。蜃気楼と見えていた夢の世界が、秋田の雪国に現存していたことを喜んだのはなかろうか?