[エラー: isbn:9784309021904:l というアイテムは見つかりませんでした]

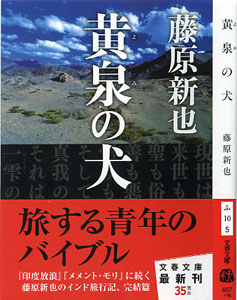

雑誌「the 寂聴」に連載されていた瀬戸内寂聴&藤原新也による往復書簡をまとめた「若き日に薔薇を摘め」という書籍が発刊されている。

かつて数年前に「the 寂聴」という隔月の雑誌が発刊されたことは、おいらにとっても特筆される出来事であった。「the 寂聴」の素晴らしさについては、当ブログにても紹介していたことがある。

■瀬戸内寂聴責任編集の「the 寂聴」はとても面白い雑誌です http://www.midori-kikaku.com/blog/?p=1354

雑誌「the 寂聴」にて連載されていた、瀬戸内寂聴&藤原新也による往復書簡の文章をまとめて発刊されたのが「若き日に薔薇を摘め」である。

表題に採用されたセンテンスには奥深い意味が込められているようだ。寂聴さんが法話で述べられた一節にこの文があったというようだが、捉えられる意味合いは一様ではない。一つには、真っ赤な薔薇の花を鷲づかみにして、挫折と屈辱という棘に刺されて血だらけに成れ、といった威勢の良い解釈もあるが、こと同書の持つ意味合いはといえば少々異なっているのだ。

バラというのは恋。バラには棘がある。摘めば指を傷つけてしまう。恋をすると人は必ず傷つく。それが怖くて恋に臆病になる。若い時は、傷はすぐに治る。だけど年を取るとなかなか治らない。だから若い時に思う存分バラを摘んでおきなさい。--云々ということを述べられている。恋に生き愛に殉じた寂聴さんならではの見解ではあり、天晴至極なのである。

当往復書簡集を上梓するにあたり、様々な紆余曲折が存在していたこと、或いは、当事者たちの個人的な情意的なあれこれが存在していたこと、等々は、「the 寂聴」という特異な雑誌を実現化させたことにとっては有意な条件であった。そして、そんな条件が同書をとても有意な存在感を獲得することをサポートしていたのである。

すなわち以上に述べたようなことなのであり、けだし瀬戸内寂聴&藤原新也による往復書簡をまとめた「若き日に薔薇を摘め」はまさしく名書の名に相応しいのである。