おいらの好きな定番メニューの一つが「納豆オムレツ」であるが、上州前橋でもそんな定番にありつくことが出来たのだった。美味しいものは箸よりもやはり酒がすすむのは何時ものこと。ふわふわとして柔らかくそしてクリーミィである。しかも納豆入り。この触感は他には見られない代物ではある。納豆入りであり栄養素が豊富とあっては喜ばしきことこの上ない。食糧難の戦中、戦後にこの2種類の食材が果たした役割は筆舌に尽くしがたきものではある。近頃の大衆居酒屋で美味いオムレツを出す店は少なくなっている。手に職を付けた味職人が減ったということ、そして悪しきコスト追求がその要因ではあろう。

「小林活夫のブログ」カテゴリーアーカイブ

前橋「登利平」の焼き鳥で一献

郷土前橋の名店「登利平」の焼き鳥定食を食した。同店の定番と云えば「鳥めし」でありおいらも何度も食してきたが、酒呑み人種の定番の焼き鳥は此れまでまともに口にした記憶がなかったので、今回の焼き鳥定食への期待は高かったのである。実際に口にした其のメニューは、焼き鳥定番のもも肉、ムネ肉、レバーが大きくカットされて焼かれてそれがセットになって提供され、何時もの焼き鳥メニューとは一風趣きを変えた鳥肉料理といった様相を呈していたのであった。タレの味付けは大きめの鶏肉に充分馴染んで焼けていて、郷土の鶏肉の旨味を堪能することとなっていた。

東京の焼き鳥が恋しくなった時はまた此処の焼き鳥を食べに来ようという気持ちを抱いたものなのである。

■登利平 前橋けやきウォーク店

前橋市文京町2-1-1

実家の庭にはイチジクの実がなっていた

上州前橋の「富士見温泉」を初訪問

かねてから気になっていた上州前橋の「富士見温泉」を初訪問したのだった。富士山が見えるという旧富士見村にある温泉施設だということであり、秘境の語感がしていたが、実際は群馬の霊峰赤城山の麓に位置し、なだらかな傾斜に前橋市内が一望される場所に在った。

駅から発車のバスに乗車して20~30分あまりで目的地に到着。当施設は道の駅も併設され、丁度休日だったことも相まって想像以上の混雑に巻き込まれてしまった。最初に入った内湯は湯度が高くて、追い立てられるように露天湯へと移動した。此処は湯温も程良くぬるくてゆっくりと温まることが出来たのだった。源泉掛け流しを謳う温泉施設は群馬では多々有り、此処もまたそんな施設の一つなのでは在る。

ひと浴した後に食事処で、上州赤城豚のかつ丼を喰らった。厚くカットされた豚カツの味わいは格別で、上州赤城豚の良さを何度目かで実感していたのだった。

■富士見温泉

〒371-0105 群馬県前橋市富士見町石井1569−1

http://www.michi-fujimi.com/

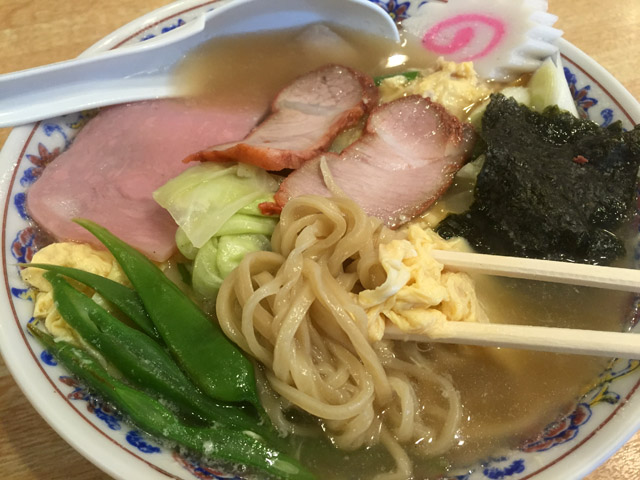

とても懐かしい中華の「五目そば」

昼時に上州前橋の街なかを散策していると「来々軒支店」に遭遇。「支店」「創業昭和六年」などという看板が目について、歴史ある故郷の中華料理店の名残を感じ取りつつ、自然と店内へと足が向いていた。支店という割には新しい店構えであり、お店の人たちの対応も現代風なのであり、そんなギャップもまた興趣を注いだという訳なのである。

看板のメニューを眺めておいらが注文したのは「五目そば」である。もちろん中華料理店なので「五目中華そば」と記すのが良いのかとも思案したが、元々昭和六年くらいの昔の人々の感覚で云えば、「五目そば」と「五目中華そば」との差異は気にならないくらいの微々たるものであったと推察され、妙に「五目そば」というネーミングに納得だったのでありました。

そしておいらが口にした其の中華の「五目そば」とは、日本蕎麦の其れとはもちろん異なり、叉焼、海苔、インゲン、ナルト、玉子焼き、そしてハム、等々と、五目を超えるかの具材が丁寧に盛られた中華風麺なのである。懐かしさに痺れて麺やスープを啜っていると、故郷で育った頃の情景が目蓋に襲ってくるような錯覚に襲われていたのである。五目が溶け合った滋味豊かな塩味ベースのスープを啜っていたら、とても懐かしい中華の「五目そば」に、心豊かにされていたのだった。とても満足のランチなのであった。

■来々軒支店

群馬県前橋市住吉町2-12-7

カレーコロッケは洋食ながら和食の味わいがした

地元の居酒屋でカレーコロッケをつまみに一献。そもそもコロッケとは洋食でありながら日本の大衆食の代表でもある。主にジャガイモを原料としているが、ひき肉、カボチャ、クリームソース等々を原料としたものもある。それにも増して意外な材料の「カレー」を原料にしたのが「カレーコロッケ」。カレー味のジャガイモコロッケではなくて、カレーが丸ごと具の原料として用いられている。有りそうでなかったという逸品のメニューが「カレーコロッケ」なのである。箸で衣を突つくととろりとしたカレーがしみ出して行きピリリとした馴染みの辛さがのどを突つく。此の具材はインドカレーや洋食カレーではなくとろみの備わった日本風カレーでなくてはならないのである。馴染みの居酒屋のランチメニューとして出していたカレーの残りを使ってコロッケにしてみたのが、此の新メニュー誕生のきっかけだと聞いた。まさに揚物界のニューウエーヴの味わいなのである。

トマトとジャコは好相性なのだ

前橋「大川屋」の「梅おろしそば」に舌堤

小金井もつ焼きの「百薬の長」にて一献

病院に入院していた父が退院をして、ようやくおいらの生活も一段落がついたと思しき昨今なのではある。帰京する途中にて、小金井にて途中下車して「百薬の長」にて一献傾けていたのだった。

串焼き居酒屋にて「チレ(脾臓)」の串焼きを食したのだった。武蔵小金井の行きつけの「百薬の長」にて一献傾けつつ、「チレ(脾臓)」の串焼きなどを頬張って、貧血対策を行っていたという訳なのである。世にある串焼き屋でもなかなか「チレ(脾臓)」にはお目にかからない。食感は柔らかく鮮度が悪いと独特の臭みが出やすい部位である。レバーにも似て、鉄分もその他の栄養素も豊富であり、血分が溢れている。猛暑の季節の夏バテ解消にはもってこいのメニューではある。店内に貼られた効用書き的案内文によれば「血液増進 栄養保存効果的」とある。まさしく今のおいらの症状改善にぴたりの効能を示しているのだ。炭火で焼かれているのに関わらず、出されたチレの串焼きには赤い血飛沫ともいうべき生々しい鮮血が目に入ってきた。これは身体に良いだろうと、おいらは迷うことなく口に運んでいたのだった。生々しい血の味は苦かったがそれほどに嫌味も無く口にすることができたのだった。レバーでは物足りないと感じた時には「チレ」にありついてみたいと思うのであった。

■もつ焼き百薬の長

東京都小金井市本町5丁目12-15

042-383-6640

夏にも美味しい「ほうれん草のベーコン炒め」

先日は久しぶりに栄養価満点の「ほうれん草のベーコン炒め」を食したのだった。とても美味なりである。

先日は久しぶりに栄養価満点の「ほうれん草のベーコン炒め」を食したのだった。とても美味なりである。

其のほうれん草の風貌には皺が深くに刻まれていており、見るからに分厚い雪に押し潰された凍えた畑の風景を容易に想像させている。上に伸びようとしても巨きな圧力に阻まれて伸びることが出来ないで、根を張るように伸びている、それはまるでぐれた少年少女のようにひめたる生命力の存在を感じ取らせるのに充分な姿かたちなのである。

そもそもほうれん草の濃緑の葉はと云えば、いっそう鮮やかさを増し瑞々しい。その生命力に見とれていた。味はすこぶる濃く、そしてすこぶる苦かった。それだけ味わいも恵みも共に、凝縮されているということなのであろう。

こんにゃくの味噌おでんに舌鼓

こんにゃくの味噌おでんを食した。上州群馬県の名物の蒟蒻(こんにゃく)である。こんにゃくいもから加工されるこんにゃくは、群馬県内で90%近くが栽培されていて、そのほとんどが下仁田を中心とする群馬県西部の農地に集中されている。上州人のおいらは幼少の頃からこんにゃくに親しんできた。味噌汁の具として、おでんの具として、あるいは刺身の具として、その食材は県民のお腹を満たしていたということがいえる。だがしかし、こんにゃくという食材はダイエット食材として利用されることがほとんどであり、おいらは高校卒業後の上京してからその事実を知ったという経緯があった。おいらが好きなこんにゃくの顔は灰色をしている。いわばロマンスグレーとでも云いうるような灰色をベースに、アクセントとしての黒ゴマの足跡を残しているというのが特徴である。そして独特の加工手順を踏むことからも、灰汁を含んだ味わいもまたこんにゃくを味わう上で欠かせないのだ。最近は東京都内で「刺身こんにゃく」なるメニューに出会うことが多くなっており、そのほとんどでがっかりと落胆させられる。その色形から、綺麗事の見え透いた味わいに至るまで、どれもが本来の日本産こんにゃくの条件を満たしてはいないと思われるのだ。先日に地元で食した「蒟蒻の味噌おでん」はそんなマイナスなイメージを払拭するに充分な味わいだったのである。厚切りにされたこんにゃくの上に、甘辛く煮込まれたおでんの味噌がかけられているという素朴な料理なのだが、その素朴さが却ってこんにゃく料理の王道を歩んでいるということを実感させていた。上州産の蒟蒻(こんにゃく)は刺身より味噌おでんで味わうべしなのである。

「なめこ盛岡冷麺」は猛暑の今夏に欠かせない

このところのおいらの朝食は、盛岡冷麺を食することが多くなった。盛岡冷麺が家庭で作れるものがスーパーにも置かれていて、それらが常備食の一つともなっている。

このところのおいらの朝食は、盛岡冷麺を食することが多くなった。盛岡冷麺が家庭で作れるものがスーパーにも置かれていて、それらが常備食の一つともなっている。

冷麺にはお馴染みの中華冷麺や韓国朝鮮冷麺や、更に云えば盛り蕎麦、盛り饂飩、等々もあるのだが、このところのおいらの好みは盛岡冷麺のキムチ乗せである。猛暑の昨今にはこのもちもち太麺冷麺が最も好んでいるところである。

薬味に添えるのが葱や茗荷であるが、特になめこをトッピングしてみたものは、なめこのツルリ感と冷たい盛岡冷麺のモチモチ感とがほどよく調和されていて美味だったのであり、近頃の朝食はと云えば此の「なめこ盛岡冷麺」ばかり口にしているといったところなのでありました。

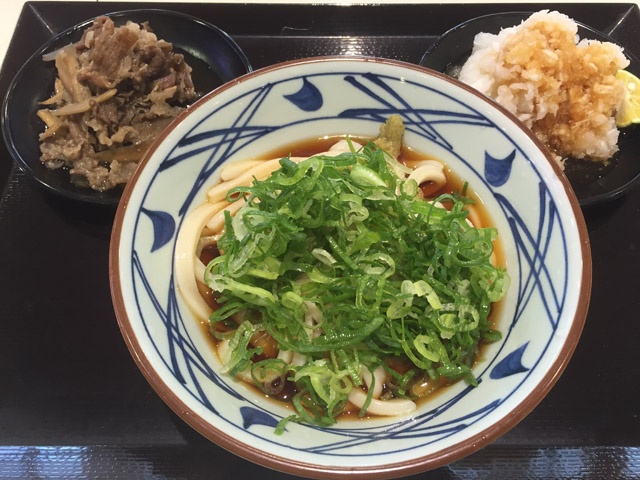

丸亀製麺の「鬼おろし肉ぶっかけうどん」を食す

夏のホッピーに枝豆は特別な取り合わせ

上手いビールならぬホッピーに枝豆は欠かすることなどできず、多少の市場価格高騰にも目をつぶって良いものを手に入れて味わいたいと思っていたところであります。改めて書くのもなんなのであるが、「枝豆」というのは「大豆」が成長する前の、云わば未成熟のときのものを収穫しているものを指す。未成熟とは云えどボリュームも味わいも充分に一人前の体裁はとられており、何故に未成熟等と称されねばならないのかという、当事者達からの不満や異議などが噴出するかと思えば現実は決してそんなことは無く、極めて友好的な、枝豆と大豆との棲み分けはげんとして存在している。外野風情が余計な心配などすることもなかったという訳なのだ。居酒屋でホッピー(昔はビールだったが今は通風対策でホッピーなのだ)を注文し、つまみとして出された鮮烈なる黄緑色の枝豆を見る度に、このシンプルな取り合わせの妙には心を動かさせたのだった。つまりはこの未成熟期の枝豆は呑兵衛のために完熟後のライフを犠牲にしてこうして我国において最大ポピュラーな酒のつまみとなってここに居てくれるのかと、特別な感慨を抱かざるを得なかったのである。

前橋呑竜仲店の「ヤギカフェ」でランチ

上州前橋に帰省する度に無性に食べたくなるのが「ヤギカフェ」のランチメニューだ。旧市街地の弁天通りから少し奥まった「呑竜仲店」通りの一角に位置する「ヤギカフェ」では、気さくなママさんとマスターとが二人で切り盛りしていて、エスニック風のとても魅力的なランチを提供しているのであり、日本人の舌にも違和感がないくらいに馴染んでいる。

上州前橋に帰省する度に無性に食べたくなるのが「ヤギカフェ」のランチメニューだ。旧市街地の弁天通りから少し奥まった「呑竜仲店」通りの一角に位置する「ヤギカフェ」では、気さくなママさんとマスターとが二人で切り盛りしていて、エスニック風のとても魅力的なランチを提供しているのであり、日本人の舌にも違和感がないくらいに馴染んでいる。

鶏チャーシューをエスニック風の味付けで調理された本日のランチは、少々傷んだ真昼間の胃袋でもこのランチは欲しくなる。このエスニックの味づくりは色々と食べ歩きをした成果なのかと考えてママさんに問うてみたら、ネットやその他の色々のレシピから考案したとのこと。勉強熱心な二人の意欲には脱帽の思いがしたものである。

■ヤギカフェ

群馬県前橋市千代田町3-9-13呑竜仲店内A5

帰省中の前橋でサザエの壺焼を食した

帰省中の前橋の居酒屋でサザエの壺焼を食したのだった。もとよりサザエはおいらの好物である。肝の美味さといつたらこの上ないくらいだ。そして、暑気ばてにも効果がありそうな位にググっと内臓を刺激する。その昔は伊豆だとか特殊な海浜地方に旅しなければ口にすることさえ出来かねていたという貴重な食材なり。だが近頃はといえば、ちょっとした料亭だか日本料理店だかに足を運べば簡単に口にすることができるという、だが、おいらはそんな料亭だか日本料理店だかに足を運ぶ軍資金が足りないのであった為、ここ数年来はずっと我慢をし続けていたのであろう。そしてふと、地元の居酒屋にてメニューを目にし、先ずは注文と相成ったのである。ところでいつもサザエを目にして思うのだが、サザエ貝や親類の巻貝と云うものの持つその形態の稀有な要素についてである。先ずは巻貝の形態が持つ渦巻き的に盛り上がっていく形に感動する。渦巻きと生物が鼓動し伸長する様との容態は著しく関連があるのだろうと感じさせる。そしてもう一つのサザエ的形態が有する要素が「星印」なのだ。手足を伸ばすようにその星の突端が伸びている。丸くてごつくてとても愛らしい。サザエ貝と云えばその肝の苦さと磯の香りが逸品的な食材であるが、それに足して、星印と巻き印の形態の妙に感動することを、繰り返しているのだ。

帰省中の前橋の居酒屋でサザエの壺焼を食したのだった。もとよりサザエはおいらの好物である。肝の美味さといつたらこの上ないくらいだ。そして、暑気ばてにも効果がありそうな位にググっと内臓を刺激する。その昔は伊豆だとか特殊な海浜地方に旅しなければ口にすることさえ出来かねていたという貴重な食材なり。だが近頃はといえば、ちょっとした料亭だか日本料理店だかに足を運べば簡単に口にすることができるという、だが、おいらはそんな料亭だか日本料理店だかに足を運ぶ軍資金が足りないのであった為、ここ数年来はずっと我慢をし続けていたのであろう。そしてふと、地元の居酒屋にてメニューを目にし、先ずは注文と相成ったのである。ところでいつもサザエを目にして思うのだが、サザエ貝や親類の巻貝と云うものの持つその形態の稀有な要素についてである。先ずは巻貝の形態が持つ渦巻き的に盛り上がっていく形に感動する。渦巻きと生物が鼓動し伸長する様との容態は著しく関連があるのだろうと感じさせる。そしてもう一つのサザエ的形態が有する要素が「星印」なのだ。手足を伸ばすようにその星の突端が伸びている。丸くてごつくてとても愛らしい。サザエ貝と云えばその肝の苦さと磯の香りが逸品的な食材であるが、それに足して、星印と巻き印の形態の妙に感動することを、繰り返しているのだ。

前橋「東郷」の蕎麦に舌鼓

夏の一献をイカソーメンで味わったのだ

夏真っ盛り、イカソーメンで一献やっていたのだった。鮮度の高いイカの刺身は、白いながらに透き通った艶とも云うべき彩度を感じさせるのであり、そんな鮮度眩いイカの身を、細く切りそって素麺仕立てにしたものは、イカの刺身とはまた違った食感と共に味わいのバリエーションをもたらしてくれるものではある。さらに加えて述べるならば、鮮度の良い細く切りそろえられている生イカの身の光沢は、その透明度や光輝度に勝るものが無いくらいの稀有なる姿かたちを示していたということでもある。「イカソーメン」はけっして邪道的メニューにはあらずその昔のおいらの友人は、「イカソーメン」を見る度に口を開けば貶していたものだった。その彼曰く、「ただのイカの身を細くしただけのものだ」「イカの本来の姿を見せにくくしている」「イカの身をソーメンつゆで食することなど出来ない」…云々と。彼の気迫に気圧されて一時はおいらもそんな気分になってしまったが、やはり「イカソーメン」はそれなりの存在感と旨味とユニークさを有しているということを、先日は「イカソーメン」に箸をつけながら感じ取っていたという訳なのである。

お盆に地元の墓参り

前橋の蕎麦屋「玉川屋」にて「ソースカツ丼」を喰らう

上州前橋の蕎麦屋専門店の「玉川屋」にて「ソースカツ丼」を喰らったのだ。蕎麦屋でカツ丼を喰うことは最近はなかったが、上州前橋名物の「ソースカツ丼」をバリエーション的に味わいたいという嗜好性が元で注文していたのだった。

上州前橋の蕎麦屋専門店の「玉川屋」にて「ソースカツ丼」を喰らったのだ。蕎麦屋でカツ丼を喰うことは最近はなかったが、上州前橋名物の「ソースカツ丼」をバリエーション的に味わいたいという嗜好性が元で注文していたのだった。

上州前橋が発祥とされるその「ソースカツ丼」は、豚のヒレ肉を食べやすいくらいにカットしてから揚げたという絶品のカツを揚げ物にして絶品のソースにくぐらせてご飯の上に乗せて完成したという、とてつもなくシンプルでありかつ絶品的カツ丼にありつけていたのではある。甘辛く濃い目のソースタレがシンプルなヒレカツに染みている。トントンの街の上州豚はそれほど自己主張をすることなくして地元民に受け入れられているのであることを納得した。「ソースカツ丼」もB級グルメの一級品として評価すべきであり、此れもまた故郷の味の一つとして認定したくなった逸品なのではある。

■玉川屋

群馬県前橋市本町2-1-19