久しぶりに池袋を訪れていたおいらは、東口から数分の居酒屋「ふくろ」のドアを潜っていたのだった。此の地域というのは「美久仁小路」という一角であり、古き昭和のレトロの雰囲気が息づく地域である。そんな由緒正しき「ふくろ」の美久仁小路店にて一献傾けていたという訳なのではある。

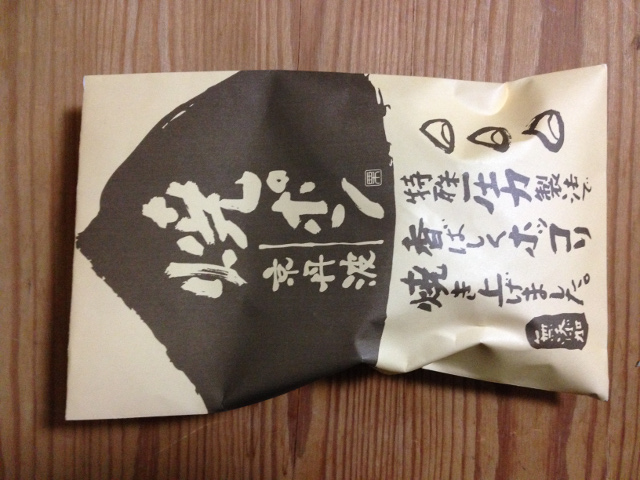

■ふくろ池袋美久仁小路店

東京都豊島区東池袋1-23-12

まだまだ続く寒さに負けずにとしておいらが真っ先に注文したのが「ハマグリ鍋」という鍋料理。まだまだ鍋料理の需要は衰えること無いことと共に、ハマグリの鍋という一風変わった取り合わせに関心を持ったからではの注文ではあった。

内蔵に優しいハマグリ貝の独特の出汁とエキスが溶け出して美味かったことは確かなのである。だが所謂一つのハプニングが訪れた。それはハマグリの二枚貝が開く前に、火種が途絶えて鍋の火が消えてしまったことであった。店員のレディー達は事情を察して、瞬く間に生煮えのハマグリを厨房の火にかけて二枚貝の口を開かせたのであり、まさしく不意のトラブルに対する真摯な対応であり、そんな行為自体にはおいらも好印象を持っていたのである。調子に乗っておいらも、雑炊セットを追加注文。お椀にたっぷりのご飯とともに、生卵、葱の切り身、味噌だれ、出汁スープが並んで、結構な〆の雑炊にありつくこととなっていたのである。