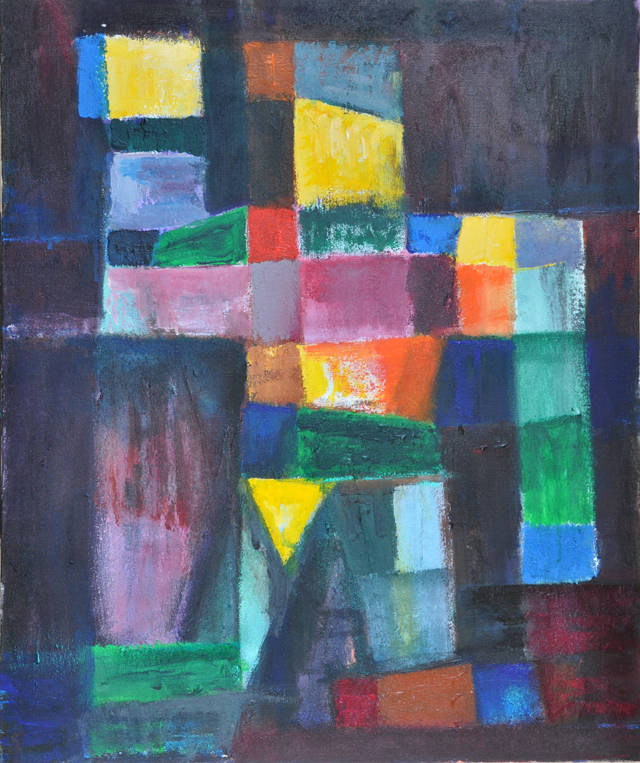

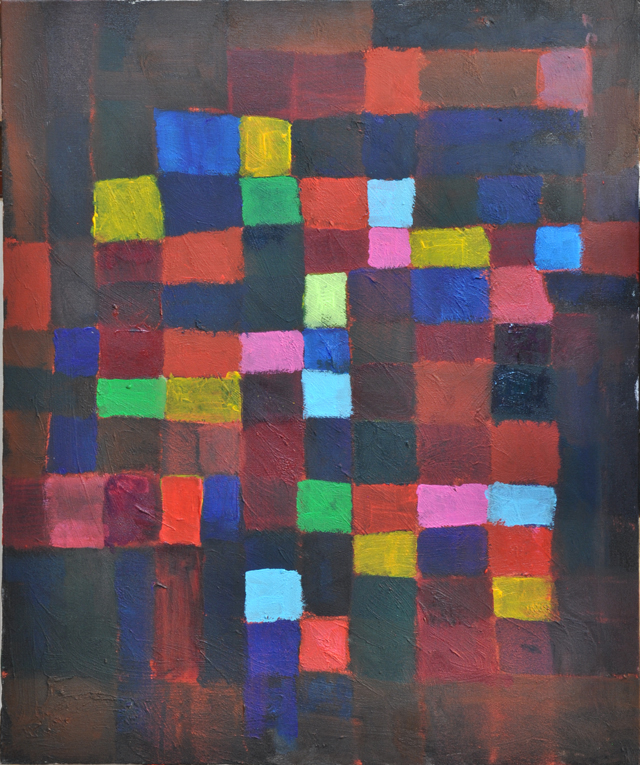

キャンバスにアクリル F20号

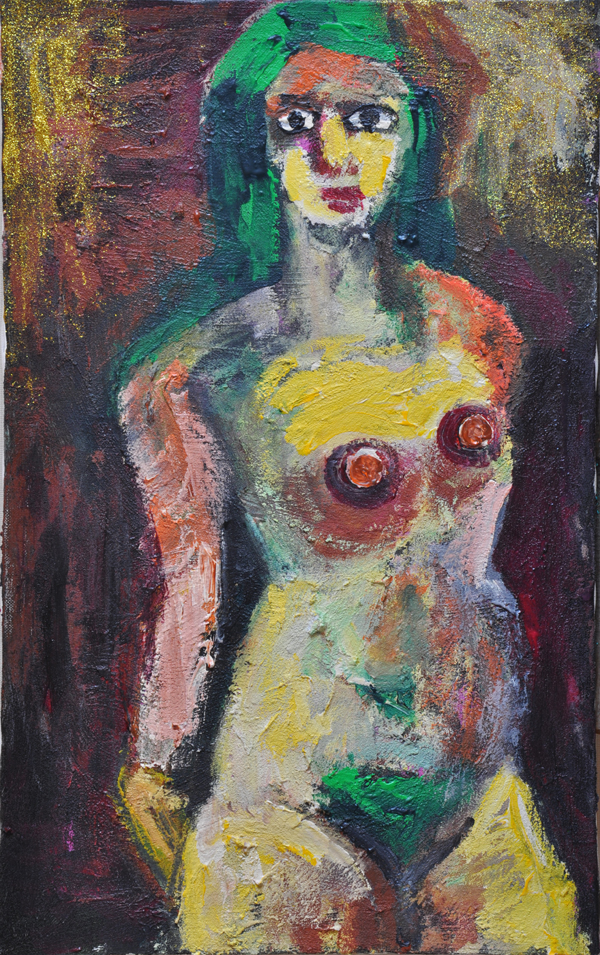

緑の髪の裸婦

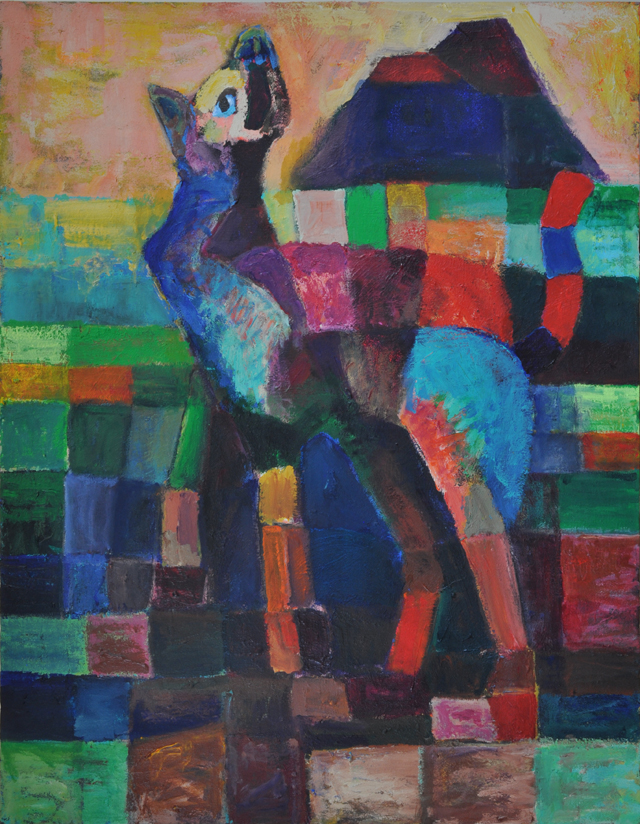

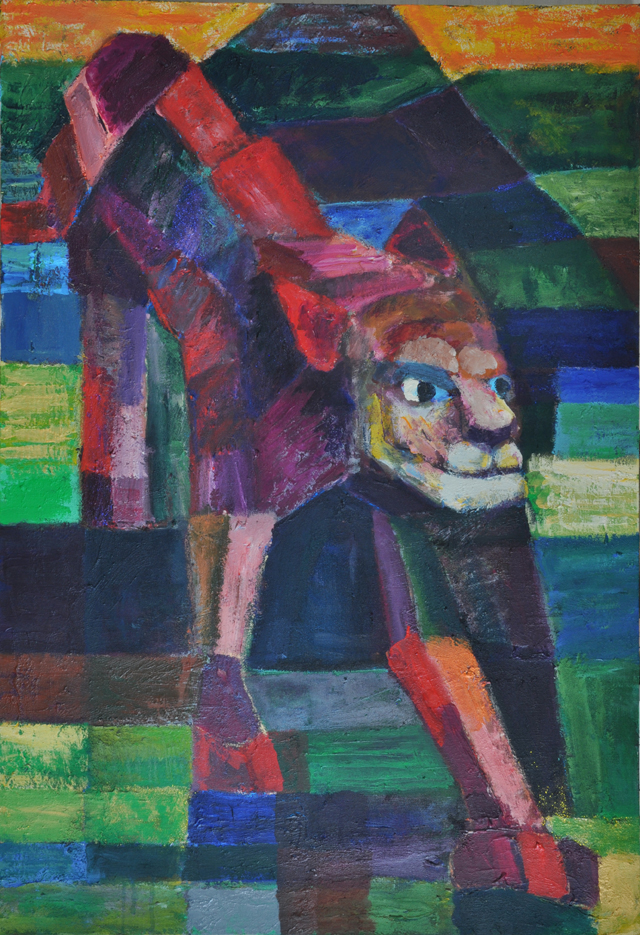

雌伏する獣

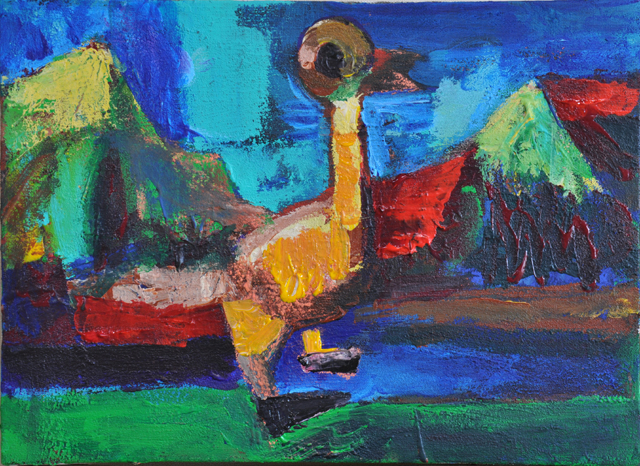

鳥のスケート

バタフライ

立ちはだかる獣

鳥のスケート

相貌

陽光の射す相貌

相貌

獣の交わい

獣が棲む里

里の相貌

獣が棲む里

月の居る湖畔

里の相貌

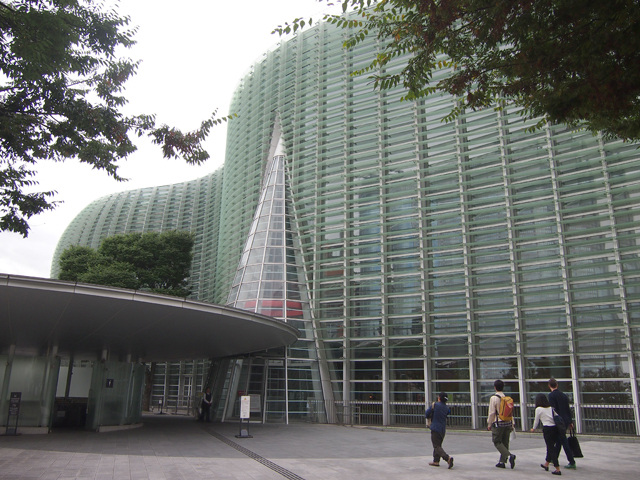

国立新美術館で開催中の「自由美術展」に出展しました

六本木の国立新美術館にて本日(10月4日)より開催されている「自由美術展」に出展しました。おいらが出展したのは、本年の夏頃に描き上げたばかりの新作「横たわる老獣」というF50号の作品です。

家のアトリエで格闘していた頃には大きく見えていた自作品なのでしたが、実際に巨大な美術館の壁に展示されたそれは、まだひよっ子のように小さく見えて、何時かはこの巨大な美術館に飾られるに相応しい作品を描き上げねばといった、新たな課題や決意を抱いたのでありました。

■第81回自由美術展

会期:10月4日(水)~10月16日(月)休館日10月10日(火)

10時~18時(入場は閉館の30分前、最終日は15時閉館)

会場:国立新美術館

東京都港区六本木7-22-2

入場料金:一般 800円/大学生 500円

高校生以下・70歳以上・障害者手帳をお持ちの方および付添者2名まで 無料

http://jiyubijutsu.org/exhibition/main/2017-81/