八王子駅北口から西に伸びる通称「西放射線ユーロード」を主会場にして「八王子古本まつり」が開催されている。(11日(火曜)まで)

http://www.hachiojiusedbookfestival.com/

先日通り掛かった時には、路沿いに独特なテントが張られていたのを見て「何だろう?」と思ったが、これが八王子秋のイベントとして定着した「八王子古本まつり」であることを知り合点がいった。なにしろ大勢の古書店がこの時とばかりにセールスをしてくれるので、数年前からは毎回、宝探しの掘り出し物をゲットしていたのであった。

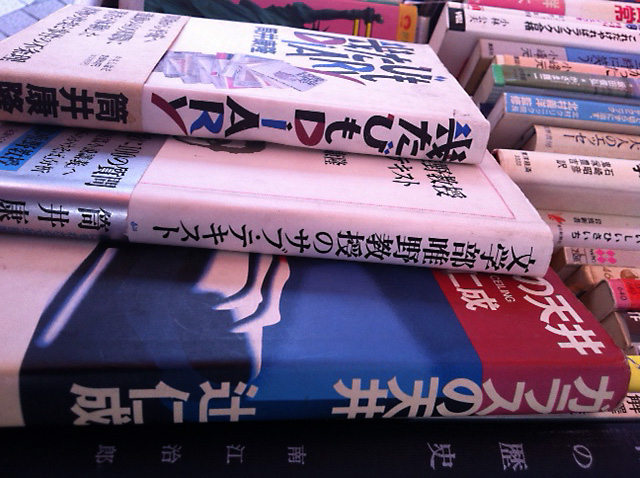

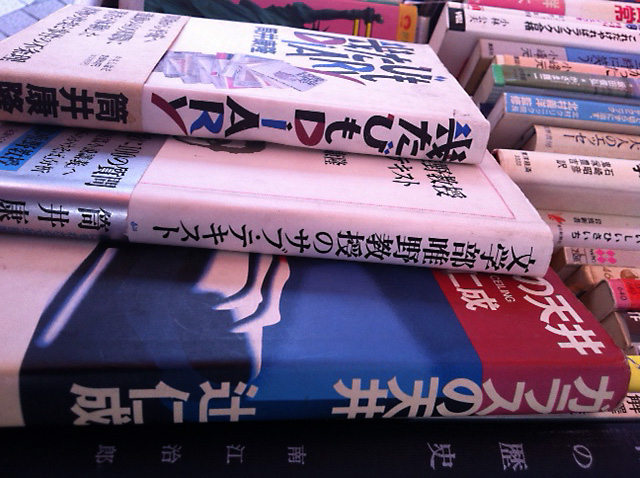

今回ゲットした掘り出し物は、筒井康隆氏の90年代初頭の、軽いインタビュー、エッセイ風もの、「幾たびもDiary」「文学部唯野教授のサブ・テキスト」の2冊。

[エラー: isbn:4120020444 というアイテムは見つかりませんでした]

[エラー: isbn:4163444904 というアイテムは見つかりませんでした]

そして「3冊100円」というセールスであったので、辻仁成氏の「ガラスの天井」という1冊を購入していた。これもまた偶然だか90年代初頭に発行されたものである。

[エラー: isbn:4087751562 というアイテムは見つかりませんでした]

両作家共に、オリジナルな世界観、人生観、文学観を有しており、そして何よりも悪しき国際主義に染まっていないのが魅力の根源である。何かといえばアメリカナイズされたグローバル主義が蔓延っている昨今にとっては、彼らのスタンスはとても貴重であり、何よりもの魅力の原点である。

近頃はといえば、仕事の合間や通勤途中などの時間を使って日常的に書店には通っており、面白い、興味深い、思慮深い、インパクトの強い、ドッキリさせる、或は何でもよいがハッとさせてくれる書物を漁っているのだが、何も見つからないというのが現実だ。そんな中での筒井康隆、辻仁成、両氏の本との出逢いであった。