現代アートの国際展として3年毎に開催される「横浜トリエンナーレ」。09年に続き今年は第4回目となる今年の展示が8月6日から開催されている。期間は11月6日までと、3カ月間の長い日程をとって開催される、我国における美術の一大ムーブメントだ。いつかは訪れねばという思いを漸く本日は解消することが出来た。とはいっても4カ所でイベント展示されているうちの2カ所を訪れたのであり、まだあと半分の後半戦を控えているのではある。

http://118.151.165.140/archives/index.html

サブタイトルには「OUR MAGIC HOUR 世界はどこまで知ることができるか?」とある。何やら意味深な響きやらが冠されているが、経験から見ていけばこういうものにはほとんどスルーするか無視するか、あるいは邪険にするか、兎に角は真に受けないでおくのが肝心である。聞き流しておくに限る。

そもそもこんなサブタイトルだとかの代物は、キューレーターだかプロデューサーだか、ディレクターだかなんだか知らない人種たちがお遊びで付け足してみたものと相場が決まっている。アートのいろいろを理解しているとさえ云い難い。今回の企画展の総合ディレクターだと云う逢坂恵理子という人のコメントをある雑誌で目にしたが、全くもって要領を得ない。「体験」とか「想像力」とか定番の語彙を絡ませ小中学生に美術の授業を行うくらいのものでしかなかった。まるで自分でも何を解説しているのか判らないだろうポイントがずれていたものであったので、唖然としたものではある。それでも「総合ディレクター」とやらが務まっているのだから日本の美術界はそうとうに没落悪化の一途なのではないかと危惧しているくらいだ。

実際に小中学生は観覧料が無料ということで、多くの小中学生が夏休みの課題をこなすためなのか、ペンや筆記帳等を携えて美術鑑賞を行なっていたのだ。だいたいにおいて現代美術の鑑賞を小中学生に課すということ自体に、現代美術への無理解が根底に在ると思えるのである。

おいらの今回の目当ての一つは、横尾忠則氏の近作を鑑賞することだった。ネットや一部媒体にて作品のコピーには接していたが、実作品に接することが真の鑑賞の第一歩となるが故にその行程が急がれたのだった。ところが生憎、横尾氏の作品は撮影不可という扱いになっていたため撮影取材が不可能となりがっかり至極であったので、感動も半減させられたと云うしか無いのだった。黒いトーンを基調にして、闇の中から浮かび上がるようにして描かれていた街中の風景たちは、想像していた以上に大仰に黒のトーンをまき散らしておりそれなりの迫力満天の作品であった。迫力といつたついでに加えれば、100号かそれ以上の大作も数多く展示されており、此処へ来てこの時代での横尾氏の制作力には目をみはるしかなかった。作品の大きさと作家のパワーとが凄く同次元で感受できたのであり、これはこの時期にとても意義ある美術鑑賞体験だったのだと考えているのだ。

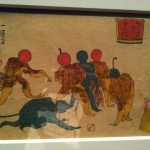

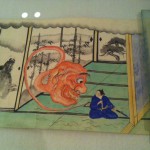

さてそれ以外の作品について。まずは今は亡き過去の「現代美術家」たちの作品への邂逅に対する感動が大きかった。マックス・エルンスト、ルネ・マグリット、マン・レイ、等々、美術の教科書にも載っている巨匠達の作品を直に目にすることの、衝撃度は大きかったと云うしかない。先述した欧州の作家以外にも、古今東西、砂澤 ビッキ、歌川(一勇斎)国芳、たちの作品への憧憬は凄いものがあった。砂澤 ビッキ、歌川(一勇斎)国芳らについては少々研究の上、改めてコメントしたいと考えている。ただし現在生存中で活躍中という真の現代作家達の作品には、特に何も受け取るべきものを得なかった。国内外を問わずそれは歴としていた。

もしかしたらこの国際美術の展示会は結果的に、「温故知新」ということの再認識をもたらすためのものだったということになるのではないだろうか…。