オウムのほかに、「旅」もまたテーマだと思われる。

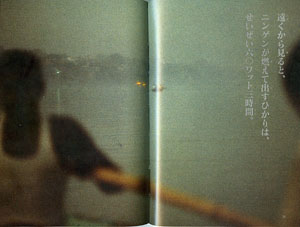

一昨日の日記に対するコメントで、mimiさんが藤原新也さんの「黄泉の犬」を推薦してくれていたので、ネットで調べてみたところ、つい先日にはその文庫本が発売されたばかりであることを知る。初本の単行本発行が2006年10月であるから、3年2ヶ月ばかりを経ての文庫本化ということになる。それ自体は少しも驚くことなどない。早速、銀座コアという銀座5丁目に聳えるビル内の書店にて購入する。そして帰宅途中の電車内にて読み進めていたと言う訳である。

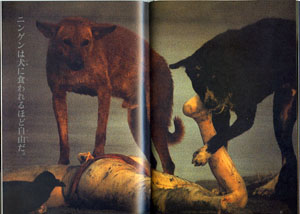

一読して、ぐいぐいと引き込まれるのである。テーマがオウム真理教に関わる類いのノンフィクション(というか、おいらが好きな言葉で云えば「ルポルタージュ」なり)であることに、二重の意外性を覚えつつページをめくった。第一章「メビウスの海」を読み進めつつ確信するに、これは紛うことなき一流のルポルタージュである。

冒頭のテーマがオウム真理教に関連するのであるから、作者も読者も、また間を取り持つ編集者たちも身構えているのだろうことは容易に察しがつく。さらには、麻原しょうこうの実兄へ、身一つでの突撃取材を試みたりするのだから、話題性も衝撃度も充分である。

思うに、我が国の現役ルポライター(これは和製英語であるからにして、おいらの好きな言葉なり)の誰が、この藤原新也の、ぐいぐい引き込んでいく筆致なりで感動を与える作品を書き得たであろうか? 例えてみれば、一時期は「ニュージャーナリズム」の旗手などとも持て囃されていた吉岡忍の作品のどこが、この一冊に匹敵するくらいのインパクトを与え得るものであったかを問えば、おいらの答えは決まっているのである。所詮、吉岡忍などの書いたものなど取るに足らないものであると。

余談であるがその昔、知ったかぶりの後輩が吉岡忍を称して「ニュージヤーナリズム」を云々した挙句に、「小林さんも読んだほうが良いですよ」と、アドバイスまでしてくれた。そして読んだらもう、その薄っぺらさに呆然としたことなど、蘇って思い出すなり。

という訳にて、今宵のおいらは、第一章「メビウスの海」(p87)までを読み終えると、文庫本を外套のポケットに仕舞い、いつもの行きつけの居酒屋に駆け込んだのでありました。そして酔っ払って帰ってから、本の表紙などスキャニングして、結構大儀な作業なのでありました。

第2章「黄泉の犬」からは、明日以降また気合を入れて読み進めていく覚悟なのです。