別名で「出世地蔵」とも呼ぶそうな。元々銀座三丁目の横町に鎮座していたものであったらしいが、いつの間にか銀座三越の屋上にて、界隈を睥睨している。地蔵尊に歴史あり。中央区民有形民族文化財に登録されているそうで大変貴重なのである。

投稿者「katsuo」のアーカイブ

神の焔の苛烈を知れ(太宰治の遺言〔1〕)

太宰治さんの生誕百周年というのに、本年これまでにあまり関心も示さずに過ごしてしまった。本日はそんな太宰治原作映画を鑑賞しようかなどとレンタルビデオ店に立ち寄ったのだが、そんな作品のビデオは無かった。吾ながら拙いの一言なり。世間一般においては、太宰さんの原作による映画が沢山に公開されていたり、雑誌には太宰さん特集が組まれていたり、さまざま賑わせていたことに接して、偉い、とてもえらかった太宰さんの足跡をいま一度辿ってみたいと考えたしだいてあります。題して「太宰治の遺言〔1〕」なのである。

ある日太宰さんはおいらの神になっていた。詳細は忘却の彼方にありて見出すことできないのであるが、確かに15歳を過ぎた頃のおいらは、太宰さんをあたかもまるで神であるかのごとく崇拝していた。そして毎日のように太宰治全集に齧り付いていたのでありました。

改めて想うに、太宰さんのえらさを一言で述べるならば、苛烈なる探究心である。そんな彼の探究心は己をも滅ぼすまでに徹底していたのだから益々えらいのである。昨今流行りの「自分探し」などといったお笑い種などとは比較にならない。取るに足らない「自分」を探している輩などは、とかく「自由」だとか「自我」「個性」とか云々したがるものであるが、太宰さんの自分探し的自我の探求は、「津軽」といった一作品に書き表す程度のものであった。もっとえらい太宰先生による自分探しの旅はといえば、吾が身を賭した彼の膨大な全集に眠っているのである。

そんなこんなを云々する以前に、太宰さんは、正しきデカダンスの思潮を広めていたのだし、誰にも真似できない文学的才能を発揮したのであるし、さらには戦後の出鱈目な「戦後民主主義的」世相に対する強烈な批判を呈してもいたのである。であるからにして一流文化人としての評価は枚挙に暇がないのである。たださらに以上の太宰さんのえらいところについて述べていきたいと考えたのである。という訳で今宵は「太宰治の遺言」の序章を記してお仕舞いにします。

奥野ビルに異変勃発なり

寒気が肌身にしみる季節ほど、散歩は欠かせない。今日もまたいつもの銀ブラコースを巡りながら、銀座一丁目の奥野ビルへと辿り着いたのでありました。今日はいつもとは逆に、階段を登るルートをとってみました。実はこのビルには、左右を隔てて二つの階段ルートが設けられている。それほど大きなビルとは云えないのに、この二つ階段はある種の贅沢品でもある。逆に辿ったと思い込んだビルの隅々に未だ足を運んだことのないスポットが幾つも存在していたことに、今更ながら気づいたのである。

それにしても今日のビル内は人だかりがしていた。ビル内の住人や関係者であればおいらの嗅覚はすぐにそれと判断しつつ、外来者のマナーを示すために、プライバシーの尊重には気を遣うのであるが、今日すれ違った人々の多くが、外来者のマナーを軽んじていたのである。探索には探索のマナーがあるのにそのことを知らないものが多いのだ。とあるギャラリーで雑談していると、先週の読売新聞に当ビルの記事が掲載されたということを知らされた。

「先週新聞に載ってから、ビルを見に来るお客さんが多いんですよ。画廊を見に来るんじゃなくて、ただビルを見て楽しんでいるだけみたいな…」

慌てて調べてみたらネットにも出ていた。流石はネットに強い読売新聞である。可愛らしいイラスト入りで、銀座初心者向けの紹介記事が掲載されていた。

なかだえりの さんぽるぽ

築77年 「昭和の銀座」を今に…奥野ビル(中央区)

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/sanpo/20091208-OYT8T00565.htm

記事内容は丁寧にビル内を取材した痕跡を残してあり、好感度が大である。しかれども、このような記事を見てビル内を徘徊する人種の出現には、銀座愛好家としてがっかりなのである。

武蔵国高麗にて高麗鍋を食する

埼玉県日高市界隈は「高麗」と呼ばれる。かつて武蔵国の高麗郡として歴史に名を連ねてきた。朝鮮半島の高句麗との関係からこの名が冠せられているようだ。おいらも群馬の故郷に帰省するときなど度々ここ「高麗川」というターミナル駅を通り、ときには1時間以上の電車待ち時間を過ごすことも珍しくない。いつだったか時間待ちの間、駅舎を出てぶらぶら歩き回ったことがあったのだが、周囲には見るもの訪ねるものなど見当たらない。今をときめく鳩山由紀夫のおじいちゃんが高麗神社を参拝したら総理大臣になったという逸話の高麗神社という立派な名所はあるのだが、目的を持たないぶらり旅にとって高麗神社を目指す気になるはずもない。想えばとても面喰っていたものである。

そんな高麗の有志たちが町興しで始めたのが「高麗鍋」。この高麗発祥の鍋をPRして売り出そうというのだ。高麗に育って数十年という知人にこの話を振ったところ、「知らない。食べたことが無い」というのだから、益々興味が沸いてくる。という訳で、地元民も食したことのない町興し鍋を求めて、高麗を訪ねたのでありました。

高麗川駅に近い某居酒屋に電話予約をして出かけた。インターネット検索して調べたところ、予約が必要とあったからである。店に着くと一人分の鍋がすでにセットされており、すぐにありつくことができた。白味噌ベースの出汁にどかんと真中にキムチが乗っている。具材は人参など地元野菜と厚揚げなど、取り立てて目を引くものはない。目に見えない特長が、高麗人参を使っていることである。固形燃料に火をつけしばし待つと、静かに沸騰してきた。丁寧に鍋に箸を入れかき混ぜてみた。高麗人参を探したが見つからなかった。多分そのエキスとやらを入れているのだろう。小鉢にとって野菜を一口。味噌とキムチの相性は悪くない。良いと云って良いくらいだ。だが高麗人参を齧りたいと願っていたおいらにとっては、ちと残念であった。昔おいらの家で火鍋パーティーをやったときは、当然のこととして火鍋のスープに高麗人参を忍ばせたものである。高麗人参スープをアピールするならそれくらい当然である。高麗人参を具として齧れるくらいにふんだんに使った高麗鍋が食べたいものである。

村上春樹の短編集にみる都合の良い女性観

近頃発売された村上春樹の短編集「めくらやなぎと眠る女」には、新作に混じって1980年代に発表された作品が多く収録されている。「カンガルー日和」という作品もまた1981年に発表された作品であり、懐かしさとともに読んだ。

主人公の彼と彼女が動物園にカンガルーを見に行く、ただそれだけのお話なのである。そのむかしこの作品を読んだ状況は失念したが、何作品かを読み進めて、やはりというのか、春樹さんの世界観の一端を垣間見たような気がしたのである。何しろ春樹さん作品にはおおよそ良い関係の女性が登場してくる。きっと彼は女に不自由したことなどなかったのだろう。それはそれで天晴れなのだが、おおよそ登場する女性仝が、春樹さんの世界観をほとんど体現した存在として描かれる。つまり春樹さんの世界観が登場人物としての女性に乗り移ってしまうかのようだ。これは恋愛が成就するか否かの物語のストーリーとは関連無く表れる。他の作家になかなか見られる現象ではないのだ。軟派小説と呼びたくなる所以でもある。

写真で見る限り村上春樹さんはそれほどイケメンではなさそうだし、セックスアピールも人並み外れて強大だとも思えない。ならば彼の都合の良い女性像、女性観は、どこから発生するのだろうか? おそらくそれは、物語作家としての資質にあるのだろう。つまらない物語でも、ありきたりなストーリーでも春樹さんが書くと一段と輝いてくる。こんな作家はやはり稀有と云わざるを得ないのである。

美味い「あんきも」の季節です

地元のいつもの居酒屋で、美味しい「あんきも」に遭遇したので、購入したばかりの「オリンパスペン」にて撮っておきました。

冬の魚、鮟鱇をさばいたことのある人なら強烈にその、大きな肝が目に付くのですが、その肝こそ美味なる味の宝庫なのです。「あんこう鍋」にもこのあんきもが必須の素材となります。

そして今日食した「あんきも」はといえば、そのあんきもの良さを丁寧にていねいにと心を尽くして手づくりした逸品なのでした。多少脂っこいのがあんきもであるが、こんなに丁寧に調理されてあると、とてもすんなりと咽越しよく味わえるのです。これをつくるのには、蒸して干してを繰り返して数日かかるのだとか。

「オリンパスペンE-P1」購入

ボーナスが出たという訳でもないのに、そんな当てなど全然あるはずも無いのに、少々高い買い物をしてしまった。「オリンパスペンE-P1」という名のデジカメ。税込み九万九千八百円なり。

おいらが小学生の頃使っていたハーフサイズカメラ「オリンパスペン」の復刻復活版、等々といった触れ込みで、今年の夏頃から売り出されていたモデルである。先日、上級機種の「E-P2」が発売されたと聞き、旧型のモデルが安くなっただろうなどという見込みでカメラ店を覗いたのであるが、いっこうに値下げの気配など無かった。やっぱりリストラクション吹き荒れる昨今の状況では、新型カメラなど高嶺の華かと放念しつつあったのであるが、こんなことでは一生手に入らぬ買い物になってしまうぜ、買うなら今! 云々かんぬんコールがおいらの脳味噌を去来したので、めでたく購入と相成りました。

懐古的古きモデルと同様に、撮像素子(アナログ的フィルムに相当するもの)が35mmの半分の17.3mmであるのも、古き「オリンパスペン」の伝統を引き継いでいるのである。小学生時代はこの名機片手に写真を撮りまくっていたものであり、数々の懐かしい想い出が去来してくる。新型となったモデルを手にして、幾分浮き浮き気分なのである。明日からはこの新型カメラを持って散歩に出かけよう。

冬鍋の一番はやっぱり「あんこう鍋」だね

昨晩、ハウスの「カレー鍋」のことを書いたからなのか、某未来のIT長者から「小林さん、今年はトマト鍋ですよ」と云われたのです。なるほど時代は常に進化しつつ新しい鍋料理を求めているようである。「トマト鍋」と云えば、それを売りにしている居酒屋があるからにして、今度はそこで「トマト鍋」を食らうぞと思ったしだいなり。

それはそれとして、「西のてっちり、東のあんこう」と称されるくらいに美味なる「あんこう鍋」に、このところありつくことがなかったなあと、しみじみと思うのである。かつてはもしおいらの記憶がたしかならば、冬季のホームパーティーで食していたのが、おいら特製のあんこう鍋なのだった。はるか茨城県の平潟からあんこうの七つ道具といわれる肝7種類を取り寄せたり、上野のアメ横にて一匹あんこうを買い求めてさばいたこともあったのだった。今は遠方彼方(はるかかなた)を眺めるがごとき遠いまなざしなり。

茨城県平潟のあんこう鍋は「どぶ鍋」とも呼び、あんきもいっぱいに出汁をとり、味噌鍋仕立てにします。このレシピが基本なり。やっぱり冬鍋は「あんこう鍋」だぞと考えつつ、あんこう鍋のレシピを思案する今宵なのであります。

冬の鍋考現学 [1]

鍋が美味しい季節になったが、最近おいらがありつく鍋はといえば、一人鍋ばかりなり。一人鍋というものはさびしいものである。二人鍋はこれまた楽しい。だからといって、三人鍋、四人鍋、五人鍋、グループ鍋が楽しいかと云われたら、決してそうとばかりはいかないのである。

先日はおいらも、某一足お先の忘年会にありつくこととなったのだが、出てきた料理はといえば、鍋無しコースだったのである。かつて無い驚きであった。だが幹事をやった若手某女史によれば、他人が箸を突いた鍋など食したくはないとのこと。う~む、なるほど一理ある。冬忘年会にて鍋料理が無かったことがあったであろうか? という訳にて先日の忘年会では鍋料理が出なかったから蓄積していたマグマが噴出したのかも知れないのです。

魚料理専門の居酒屋が提供する鍋であるからして、魚介類が豊富な味噌仕立てなり。近頃は一人鍋も億劫がらずに注文できるのだからそれは嬉しいのだ。

先日は家鍋をしたのだが、そのときは初めてハウスの「カレー鍋」のもとを使ってみた。悪くは無かったが、所詮子供の食べる料理である。大人がこんなものを鍋料理だと云って憚らないとは看過しがたいものがあるのだ。であるからして今度「カレー鍋」を作るときには、ハウスのカレー鍋は使わずにやってみるぞと内心誓っていたのであった。

立ち呑み考現学

♪この道は~ いつか来た道~♪

詰まるところ旬なネタがなくなるとまたリカーの話題に立ち返るのは、当ブログの宿命であるからしてご注意無用。あ~あ、また馬鹿やってら~、てな具合に大目に見とって欲しいのであります。

さて銀座にも立ち呑み酒場はあるのですが、今日行ったのは地元の立ち呑み屋。そこは初めての場所だった。街の商店街に軒を並べるそこそこ規模の酒屋の一角に、その立ち呑みコーナーは設けられていて、酒屋の入り口と立ち呑み酒場とのそれがひとつであることから、入った瞬間、とても気まずい立場に置かれる。

「あの~、立ち呑み屋はどこですか?」

我ながら余計な愛想を振りまいて入ると、「あ、そこそこ」という店員の横柄な受け応え。まずはここで、あ~、来るんじゃなかった! と後悔するのだ。まあ人生における後悔のひとつや二つはどうってことないやと気を取り直して、お飾りくらいに小さな暖簾をくぐって、それからいつものホッピーを注文。

「普通のでいいですか?」

「うん。いいよいいよ。白い普通のやつね」

とまあ、素人店員に対して玄人ぶってみたわけではなかったが、多少ここで溜飲を下げることが出来た。

さておつまみはと、メニューを探したのだが、それらしきものはない。そうなのだ、純粋立ち呑み屋のおつまみはといえば、缶詰と相場が決まっている。そう思って見渡したらあった。さばの水煮缶にさばの味噌に缶に、あと二種類くらい。「さばの味噌煮が人気ですよ」と、いつの間にか店員が説教を始めている。「おんどりゃ~そのくらい知ってるら~!」と怒ってみるのも情けないので、「うん、それにする」とまあ、さばの味噌煮缶詰とホッピー二杯でその店を出たのでありました。

地元のもっとましな立ち呑み屋をもう二軒は知っているので、こんどはちゃんとした立ち呑みレポートをお届けしたいと思いますです。

フランスの文化に対する考現学

代官山の「COLORS」は終わってしまったが、フランス大使館ビルのアート展示会は来年1月末まで続く。昨日は時間もなかったことで詳細やら何やらについて触れることが出来なかったので、改めてこんばんはこの稀有な展示会について紹介していきたいと思うのである。

入場料は無料である。だから少なからずに興味関心を持った人ならば絶対に訪れるべしなのである。ただし、入場の受付にて100円也のガイドブックの購入を薦められる。これは素直に購入したほうが良い。おいらもこのガイドブックの有り難味は身に染みたのだ。それからはもう見たい放題、写真に撮っても全然お構いなしなのである。おいらのように未だに実験写真に興味津々のものにとってはこれはすこぶる有難い。そのガイドブックの表紙には「創造と破壊@フランス大使館 最初で最後の一般公開」との文字が躍っている。たしかにコンセプトの意義をまんいつさせた空気が会場のあちらこちらで散見されるのである。おいらがもし仮の話でキャッチコピーを担当したとなれば、たぶんこの順序を逆にして「破壊と創造@」などというものを提示してしまったのだろう。おフランスさんの文化には、このような順序が似合わないことをここで改めて認識させられたというわけなのである。

我が国日本にとってみれば、予定調和というのが文化の基本にあるようであるが、おフランスにとってそのようなものは文化の邪道である。創造して、破壊させた物語は、決して予定調和にはそぐわないであろうが、それこそがおフランスの心意気なのかもしれないのだ。我々島国の日本国民にとって、それは重くのしかかった文化の扉を開くことの大切さを暗示してもいるのだ。日本に閉じこもっていたらば何も創造できないばかりか破壊もままならぬ。そんなこんなを感じた昨日の展示会也。

日本とフランスとその他の國の気鋭作家たちが、いわゆるレヴィストロースのブリコラージュし合う、実験場の趣である。作家たちはまるでレヴィストロースの子供たちのように振る舞っているように見えてならないのである。レヴィストロース先生は、こと文化人類学のジャンルにとどまらずに、予定調和的な近代主義に対して大いなる創造的心意気にてノンを延べつつ、未来に対して熱く語っていた。それを忘れてはいないのである。

心躍らせるアートに遭遇

代官山で「COLORS」という企画展覧会が開催されている。(12/1~12/6) 旧知のアーティスト、サバコさんから案内葉書をもらっていたので久しぶりに代官山へと足を運んだのでありました。

お洒落な代官山にあってさらに人目を引く現代建築「ヒルサイドフォーラム」という建築物の内に、大きくスペースをとった展覧会会場が設置されている。よくある公募展会場のような重苦しさはなく、割り当てられた展示スペースに作家がおのおの工夫を凝らして展示を行っていくという参加型のスタイルである。展示作品のほとんどが平面か半立体であったのに対し、サバコさんの作品は立体作品であり、2つめの会場に足を踏み入れたらすぐにそれと判った。これまでにないスタイルの新作であったが、一見してフォルムがサバコ風であり、遠目にも強烈にアピールしてくるものがある。存在感が他の作品を圧倒していたのだ。アフリカの土着絵画や神話的イメージを連想させるが、プラスαこそがサバコ風なのであった。今回の作品は実用的な家具(椅子)として利用が可能であり、どっしりと黒光りするさまが特徴的である。はじめ木材家具だろうと思っていたのだが、話を聞くにつれ、素材がプラスチックの一種であることを知った。やはり家具ではなくアートだったのである。少しばかり座らせてもらったりもしたのだ。こんな家具ならぬアートと暮らしたら、さぞ毎日ウキウキするだろうなあ。

久々の昔話にも花が咲いたのだが、近くの広尾のフランス大使館にて、ちょうど面白いイベントが開催中という話を聞いて、次はフランス大使館へと向かったのです。一度も踏み入れたことのなかったフランス大使館内を、アートの展示場として一般公開されるとあって、来訪者の姿も多くみられた。こんな機会は滅多にあるものではない。お奨めです。

村上春樹「1Q84」が今年度の一番だそうな

やはりというのか、純文学作品が入ったことへの驚きというのか? どちらとも取れるこの村上春樹さん現象。今年度の出版された書物の中で、村上春樹「1Q84」がもっとも売れた本だったというニュース。

「報道ステーション」ではゲストの鳥越俊太郎がこのニュースを受けて、実用書流行りの出版業界にあって文芸作品が読まれたことの意義や活字文化の重要性なりについて述べていた。同感である。実用書、ビジネス書の類いを買って読んでもそれを「読書」とは云わない。云ってはいけないのである。

勝間和代なんたらの書いた本がよく売れているようだが、こんな本を読んで騒いでいる人間の気が知れないのだ。世の中の馬鹿野郎どもが、ちょっとばかり頭が良くて要領も良くて、時流に乗っただけの某おばさんの書いた本など読んで何が面白いのだろうか? さっぱりわからんのである。こんな時流ビジネスおばはんの書いた本など読むなと云いたいのである。まあこんなことを書き連ねていたら、世に蔓延る勝間マニアなどの攻撃など受けるかもしれないのでこの辺で止めときます。

銀座のネオンもまた見頃です

銀座の四丁目にそびえる由緒正しい三越デパートにもリストラの嵐だそうなのである。

株価も暴落しており、やはりといっていいのだろう、光あるところに影があるのだ。今宵はそんな「三越の影」を訴状に、おっと違った俎上に上げてみようかとも企んだのであるが、眠気(睡魔とも云う)が襲撃なのでありまして、この項はまたの日に持越しするのです。

納得しない方々は、銀座のネオンなど鑑賞なさってくださいませ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091202-00000534-san-bus_all

オパール寸前のアンモナイト

先日もレポートした「奥野ビル」内の某ギャラリーにて、アンモナイトの土器を発見したのです。燻し銀のごとく妖しい輝きを発するその土器は、宝石のオパールに変化する寸前のアンモナイトのものだという。モナッコ産なり。

銀座一丁目の由緒正しき奥野ビルは別名で「骨董ビル」とも称され、十数軒のギャラリーが軒を並べているのであるが、それかあらぬか、ビル内ギャラリーには、陶器関連、時代物関連、高齢者関連、等々の展示でこれでもかと云うくらいに骨董関連に溢れている。そんな中で今日遭遇したのが「土器」を専門に扱っている展示室であった。信州をはじめとする国内産の土器から、欧州、アメリカ大陸産のものなど多様に渡る。世界中を駆け回って収集しているマニアによる展示会であった。骨董の中の骨董とも云える「土器」専門展示。流石に「骨董ビル」に棲まうギャラリーの名に恥じないものである。

今日もまた当ビルの探索を決行したのであった。有り難いことにこのビルには骨董エレベータと呼ぶに相応しい文明開化の利器が設置されているのである。まずはビル最上階の7階へ登るのである。鉄格子と見紛うエレベータの扉は、がっしりとしたドアノブを手にして回さなければならない。手動式である。降りるときにも二重に設置された扉を開いて、手動で閉じなくてはならないのである。かりに手動扉を閉じ忘れたらば、エレベータ自体が動くことを止めてしまうのだから、このビルの住民、利用者にとっては死活問題なのである。

骨董品だろうが天然記念物であろうが容赦なく破壊する、我が国の非常識にかんがみれば、早晩の間に取り壊されること必至なりの奥野ビルなのである。このエレベータに乗るだけでも奥野ビルを探索する価値がある。小声ではあるがここで断言しておきたいと思うのであった。

村上春樹の「めくらやなぎと眠る女」

今日、村上春樹の短編集「めくらやなぎと眠る女」を書店で見つけた。米国で出版された春樹先生の短編集の逆輸入バージョンだそうである。ピンクの装丁が洒落ている。半透明なカバーを被せるなどして手が込んでいる。ペラペラめくって少し考えたものの結局買ってしまった。

早速帰宅電車の中で表題作を読んでみる。20頁程度の短編だから丁度よい長さである。普段何もすることなくウォークマンの音を聴いているより小気味よい緊張感、充実の予感である。そんな心積もりだったのだが、4~5頁読み進めたところで上の空。目は確かに活字を追っているのだが、一向に物語りに入り込むことかなわぬ状態。失態である。こんなことはしばしばあるのだが、こと春樹先生の作品でこんな事態になろうなどとは予想だにしなかったのだから自分自身びっくりなのである。眠気が襲ったわけでもないのに何だろうこの弛緩した感情模様は…。

たぶん以前にもこんな体験はあったのだろうと思うのだ。春樹先生の初期作品といえば、短編作品については特にそうなのであるが、このようなだるい気配を物語の要素としていたことをはっきりと思い出すのだ。だるいというのが不穏当であるならば、ゆるいのである。ゆるい物語の、結末もはっきりせぬような展開を追いながらも、この想像力のユニークさは特筆される。春樹マニアは現在の春樹先生の姿をもまた予想していたのだろうと思うのである。

銀座四丁目を俯瞰する 昼の銀座散歩 [2]

昼時になるとたまに足を向けるのが、銀座四丁目交差点に隣接するDOUTORなり。サンドイッチが五百数十円にコーヒーを付けてしめて八百数十円なりと、チェーン店舗の喫茶店にしてはかなりの割高である。なんでまたこの様な割高な店舗へと足を向けるのかと云えば、地価日本一と云われ続ける銀座四丁目交差点の一等地を眺め渡すことのできる場所だからであり、この場所で、かつての一時期文化人類学の手法として風靡した路上観察を行なうためである。世の中を風靡した路上観察の対象はと云えば、石ころやガラクタのたぐいであったと記憶しているが、おいらの観察対象はと問われれば、交差点をぶらつき歩くおのぼりさんやら海外から遥々おいでましたる観光客だということになる。銀座の達人でもないおいらが銀座人を見下し観察するのであるからたちが良いわけが無い。吾ながらお恥ずかしい趣味のカミングアウトなのであるが、我慢し通し持ち堪える自信などないのである。

路上観察のことを横文字の別名で「フィールドワーク」と云う。こう云い換えると多少高尚な響きも有してくる。今日はしかるにフィールドワークのテーマを立てて、路上観察を敢行したのだ。題して「銀座四丁目スクリーン広告の考現学」である。銀座四丁目の三越本店には巨大なスクリーンが掲げられ、日夜行きゆく人々にスポット広告を流し続けている。その広告をフィールドワークしてみたのだ。不況の只中にあって、地下日本一の巨大スクリーンに広告を流していその広告主とはいかなるたぐいか?

・フジテレビ

・産経新聞ニュース

・ニンテンドー

・ブリジストン

・ミキハウス

・赤い羽根募金

・GMアジアパシフィック

・東京メトロ

・創価学会

・すしざんまい

とまあ、この様な広告主が並ぶのである。知名度だけでは計れないゲンダイの世相が見て取れるのだ。光あるところには影がある。不況下においても明るくスポットライトの当たる一等地でスポット広告を流し続ける広告主たちの、異様なる華やかさ志向、明るさ志向に接しながら、おいらの興味関心は、それらの影の部分に向いていたのであるが、そのあたりの考察についてはまだ少々時間がかかりそうである。

夢を記述することの難しさ

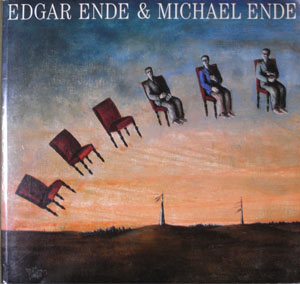

夢を語ることは誰でも出来るが、夢を記述することはとても難しいものだ。おいらが十代青春期にシュールレアリズム宣言に出会い、傾倒するに伴い、自身の夢の記述が如何に難題であるかを思い知った。自身の夢の世界を描こうと思えば思うほどにその難しさに遭遇していたものである。それだけ「睡眠」と「覚醒」との距離が大きかったのだろう。

昨日購入した「EDGAR ENDE & MICHAEL ENDE」で父エンデが描いている世界はまさしく、夢の記述なのだが、父エンデの個人的な夢というよりも時代に抗う人類の姿がそのリアリズムの筆にて詳細に描かれている。まさに象徴化された世界像である。微細な夢の記述が人類すべての姿かたちを象徴しているとも見えるのだから、天晴れというしかない。父エンデが実はシュールリアリストと呼ばれることを嫌っていたというエピソードにも納得である。