冬になって食べたくなるメニューの一つが「モツ鍋」である。九州博多が発祥であることから「博多モツ鍋」という名前でポピュラーとなっている。本日はそんな博多風のモツ鍋にありついていたのであった。具となるのは白モツと呼ばれる牛の小腸、或いはその他の内臓モツ類に、キャベツ、ニラ、玉ネギ、ニンニク、唐辛子が基本となる。スープの味付けは、味噌か醤油の濃い口のもの。キャベツとニラから滲み出る甘味と水分とが、具材に奥行きを加えてゆくのだ。モツの量はそう大量に入れる必要も無く、そもそもカロリーは低くて、しかも野菜の比重が高いことから一時は「ヘルシー鍋」とも称されていたことがあった。煮込んだモツは柔らかくなるが、シコシコしたその食感を噛んで味わうのが楽しみの一つだ。牛の霜降り肉などのようにすっと胃袋に下ってしまうものではないが故に、シコシコしたその食感を噛んで味わうのが楽しみの一つだ。顎の運動にもなるからダイエットに適したメニューとして注目に値するのだ。もう一つの主役が「キャベツ」なのだが、キャベツを使った鍋は多くはなく、大体の鍋には「白菜」が用いられている。カロリーは白菜に比べて若干高いが、やはりこれも顎を使って噛み切る運動にもなり、食べ心地も満足度も高いものがある。このようにモツ鍋とは、ほかほか温まるのみならず、じっくりと食したときの満足感も高く、ダイエット食メニューとしての条件をクリアーしている。冬の季節だけのメニューとするにはもったいないものがあると思うのである。顔を出したモツはピチピチとしていてコラーゲン豊かなことを示している。コラーゲンばかりに関心が向いているわけではないがどうもこの歳になると肌の艶テリを回復させたい気持ちに駆られている。

投稿者「katsuo」のアーカイブ

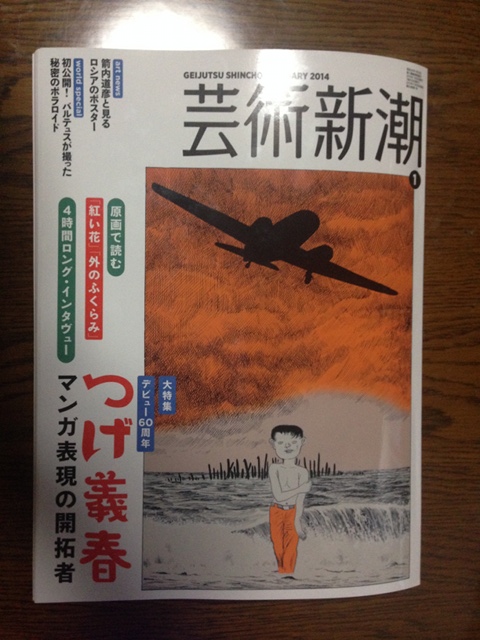

芸術新潮最新刊「つげ義春 マンガ表現の開拓者」号を購入

最新の「芸術新潮」では、デビューして60周年になる漫画家のつげ義春さんの特集が組まれている。80数頁にもおよぶ大特集で、25年以上の休筆・隠棲状態にある漫画家ことつげさんの4時間にもおよぶロング・インタビューあり、つげさん撮影の秘湯写真あり、代表作品原板の写真頁あり、等々と豊富なコンテンツに満ちていて、買わない理由が見つからなくて当然の如くに購入していた。

4時間にもおよぶロング・インタビューの中でつげさんは、意外な最近の困りごとまで述べている。元人気作家以上に伝説の作家ならではの悩みであり、休筆後もこうしたトラブルに悩まされる巨匠作家の存在感の強さにはおいら個人的に天晴の思いを強くしていたものである。

<a href=”isbn:4910033050148:l”></a>

浅草の正月風景にアベノミクス的浮遊族の姿をみた

正月だからとふと浅草の「浅草寺」参りを試みたのだが、最寄り駅で下車してすぐ、何十分か何時間かも判らない長蛇の列を目にしてすぐにその気持ちは萎えていた。直ぐに気持ちを入れ替え長蛇の列を外れて正月の浅草の街中を歩いていたら、バブルに浮かれていた90年代の光景を彷彿とさせるかのごとく、道行く人々の浮かれた顔が目についたのである。所謂アベノミクスの仕業であろうがこうした光景は見ていて決して気持ち良いものではなく、却って今の時代の時代的な腐化的現象を感じさせる。人々はお参りやら買い物やらへと賑わっていて忙しそうだが、これが将来的な未来へのビジョンを表しているとは云い難い。浮かれた人間たちの背後にあるのは近視眼的な欲望の肥大であり、ここ十数年来無かったものではある。日本人が全てアベノミクスに踊らされているなどとは考えたくないが、浮かれた日本人の多くがアベノミクスに踊らされている。しっぺ返しは相当覚悟していたほうが良いだろう。

三菱一号館美術館の「近代への眼差し 印象派と世紀末美術」を鑑賞

三菱一号館美術館を訪問した。現在同美術館にて開催されている「近代への眼差し 印象派と世紀末美術」展を鑑賞する為である。同美術館が所有するコレクション作品の中から、ルノワール、モネら印象派作品をはじめ、ルドン、トゥールーズ=ロートレック、ヴァロットン…、等々の画家たちの、テーマに添って選ばれた149点が展示されている。

生で接したルノワールの少女像や裸婦像は、薄暗い展示室に在っても鮮やかな色彩をたたえており活き活きと見るものに語りかけてくる。まさに一級の具象絵画との出会いに相応しい。

オディオン・ルドンによる版画作品も、静かに夢の世界からのメッセージを語りかけてくる。描かれた19世紀の西洋人の姿形が示すのは切なくて濃厚でもあり、時代を経た人間同士の語りかけが交わされていたのである。

「画家たちの夢と理想 自由の輝き」というのが同展の副題である。今更の思いがあるが、西洋近代画が示す基本的なテーマとしての基本を表している。

印象派作品に接して西洋絵画を嗜むにはもってこいの企画展であると云えるのかもしれない。日本人にとっても西洋の印象派作品が好まれていることが、展覧会場に足を運ぶ多くの愛好家たちの姿を見ればわかる。だが特段にインパクトを有するテーマ性や目玉的作品は無い。

新年の初鍋「キムチ鍋で」温まった

大晦日の年越し蕎麦

生豆腐の揚げたて「厚揚げ」で一献

年の瀬も押し詰まっている今日、地元行きつけの居酒屋で、初めての裏メニューの「厚揚げ」を食することになった。通常のメニューには記載されない裏メニューと云うには理由があって、生の豆腐を注文を受けてから植物油で揚げて調理されるものなのだからであり、それだけ手が込んでおり、料理人の思いが詰まっているのだ。

所謂「揚げ出し豆腐」とは異なっていて、しっかりとした衣がさくさくとした食感を醸しており、中は絹豆腐のトロリとして繊細な風味が舌を襲う。こんな料理はまさに「Tokyo is a city of Dinamic ・・」云々と云った前東京都知事こと猪瀬直樹の言葉を惹起させるが、実際は其れ以上の逸品的な代物ではある。

厚揚げとはどこのスーパーにも置いてある日常的大衆メニューであり、取り立てて騒ぐこともないのは重々承知なのではある。だがしかし、こんな自家製厚揚げはといえば特別な裏メニューなのだ。おいらの出身地、群馬の田舎では、厚揚げのことを「生揚げ」と呼んでいる。生のままの絹漉し豆腐をそのまま油に潜らせる。10数分を経て揚がり上がったほ くほくのものを、葱、生姜、鰹節をのせ醤油を掛けていただく。まさしくほっかほっかの豆腐の旨みに加えてカリカリとした殻の食感がたまらない旨さのハーモ ニーを醸し出すのである。

冬季に美味しい「白子ポン酢」を食した

冬に美味しくなる食材の一つが「白子」である。其のポン酢和えの「白子ポン酢」を食したのだった。主に鱈(タラ)の精巣がその身の食材である。ポン酢でしめたこのポン酢和えが一般的な料理ではある。見るだけで冬の到来を感じさせる。

近頃では鍋料理にもこの白子が使われるというが、勿体ないことこの上なく、やはり白子はポン酢に限るのである。つるつるっとした食感に、奥深いほんのりとした甘さと旨み。たんぱく質が豊かであり、ビタミンDやビタミンB12といった成分も豊富な食材である。

最大の 難点は「プリン体」が多いということで、通風もちのおいらにとっては鬼門的食材なのだが、それでもたまには口にしないとおさまらない。有り難くもあり危険 でもある、扱いが難しいことこのうえないのである。

ポン酢以外にも鍋料理に白子が脇役として添えられることはままあるが、以前に食した「白子のホイル焼き」という白子が主役の温ったかメニューは、とても有り難い思いがしたものである。

「肉じゃが」にこそ日本料理の栄えあれ

「和食」が無形文化遺産に登録されてから久しく時が経過している。おいらは勿論のこと、和食は大好きであり、日々の食生活の基本である。然しながら「和食」という概念はと云えば頗る曖昧なのであり、単純明快に「和食」イコール「日本食」とは云い難いという状況が存在している。

そもそも「日本食」としてイメージされるのは、「寿司」「刺身」といった生魚に関するものである。日本近海で収穫されている魚が日本人の長寿命を支えているのは医学的な客観的事実ではあり、寿司や刺身やその他諸々の料理以上に、鰹出汁と鮮度の良いじゃがいもと、そして醤油という逸品的な調味料によって成り立っている肉じゃがにこそ、日本料理の栄えあれなのである。

馬肉専門店、町田「柿島屋」の桜鍋

入院中の友人の見舞いに行った後、友人達と町田の「柿島屋」を訪れた。忘年会を兼ねた其処の「桜鍋」は、レトロな店内のテーブルや特製の鉄製鍋の風情が相俟って独特な味わいを醸している。

桜鍋に盛られた馬肉は赤々として鍋の半分以上を覆い尽くしており、火が入ると灰色がかって益々食欲を刺激する。すき焼き風に生玉子を割った小皿に乗せて食べた其の馬肉は、噛み応え満点で、噛めば噛むほど口腔内に旨味が膨らんでくるようだ。

〆には太めの蕎麦がおすすめだということなのでそれを注文したが、じっくり溶け込んだ馬肉の出汁と蕎麦の風味が合わさって、食べたことの無い独特な〆の料理となっていたのである。

■柿島屋

東京都町田市原町田6-19-9

042-722-3532

自家製ミネストローネのロールキャベツは頗る美味なり

具沢山の欧風「ミネストローネ」でほっこり温まった

冬には冬の特別なスープが欲しくなるものである。本日おいらがつくったのは、冬の欧風イタリアンスープの代表的な「ミネストローネ」であった。イタリアンの代表的なスープであり、人参、玉葱、ジャガ芋、セロリ、等々といった冬の根菜野菜がメインの食材であることが特徴なのであり、冬季には食べない訳にはいかないメニューなのである。

ほっこりほっこりと、昨日から同じテーマの記述がだぶることになったが、日本の鍋と欧州イタリアン風スープとの間にある奇妙な共通性を感じ取っているのだ。出汁やスープの味付けは異なるが、どちらも冬には冬の旬の食材である根菜類を多様していることだ。肉類や魚介類を用いていないのが、野菜類の豊穣な味わいを尽くしているようだ。

ところで和食こと日本の伝統料理には無いミネストローネに不可欠の食材が、セロリである。おいらが幼少の頃には、恐らくは無かったようだ。だがこの冬野菜はと云えば、筋が気になる独特の食感や、鮮烈な香りで魅了させているのであり、時々食べなくてはもの恋しくなると云った逸品食材の一つなのだ。セロリの味わいはミネストローネの完成度に深く関与しているのだ。

ところで日本の代表的冬野菜のキャベツがこのミネストローネには無いではないか? とふと考えたおいらは、ミネストローネスープで煮込んだロールキャベツを明日作って食べようと考えている。きっと味わい深い料理になることだろう。

高円寺「大将」の「鶏のみぞれ鍋」をほっこり味わう

上州空っ風と赤城の山並みに抱かれ「メメントモリ」の思いを新たにしつつ

今月は、亡き妻須藤真理子の14回目の命日が控えていることから、前橋の北端に位置する嶺公園内の墓地へと、墓参りに足を運んでいた。

本日は幸いにも朝からの天気は上州晴れとも呼ぶべき天晴のものだったのであり、晴天に見合ったピリリとした寒気さえ特別な上州の風情を身に沁みさせていた。

そもそもこの寒気と上州晴れはと云えば、狎れた精神肉体共に凛とさせられる、上州人にとっての心の古里を喚起させる、まさに原体験的原風景の一端を成していると云って良い。

凛とさせる空っ風と赤城の山並みを眺めつつ、帰路についたおいらではある。「メメントモリ、メメントモリ」の囁きがおいらの胸中を行き交っていた。いつか遠くない将来は、おいらもこの墓に埋葬されて、凛とした上州晴れに抱かれつつ眠りにつくのである。

冬の夜に「牡蠣鍋」がすこぶる美味いことに関する一考察

本日は年に一度の「冬至」ということであり、おいらは本日を迎えるよりも初めから冬支度をしながら朝を迎えていた。早朝は寒かったが日が昇るに連れて温まっていた。冬至を感じるには些か条件不足であったと云えるのかもしれない。実際においらが訪れた公共の某入浴施設には期待に反して柚子が入っていなかつた。この期に及んで云うべきではないのだろうが、冬至のお湯には柚子が不可欠であるべきでありながら、何も冬至の恩恵を受けることなく、冬至という本日が終わろうとしている。

さてさてと気を取りなおして夜の酒場に出てみたら、休日の繁華街の横丁の居酒屋で、そこそこと美味なる「牡蠣鍋」に遭遇することとなった。冬の季節に牡蠣鍋が美味いことは論をまたないが、本日という冬至の日日に、其の夜間において、牡蠣鍋は特別な存在感を示していたことを記しておきたいのである。なんとなれば冬の寒気には牡蠣の苦味とコクがとてもおいらの喉に心地よく触れていたということなのだ。冬の夜に「牡蠣鍋」がすこぶる美味いことには理由がある。

其の訳の一端として考えられるのが、豊富なるカルシウムの存在である。牡蠣は冬季の主役になり得る食材である。社会一般的には「海のミルク」等とも呼ばれるが、コクや味の個性においてミルクの比ではなく優れている。薄曇り色していた牡蠣のむき身が、熱湯をくぐっていたその先には、ぷっくりとして白鮮やかな牡蠣の身が、視線を和ませてくれたり、美味しさの手引をしてくれたりと、大活躍なのではある。だからこその「牡蠣鍋」を十二分に味わえる季節は、今を置いてないということが云えよう。

脂が乗った白身魚の「太刀魚の炙り刺身」を味わう

小金井で熱々ふうふうのおでんで一献

いつものJR中央線を武蔵小金井で途中下車して、馴染みの「百薬の長」に立ち寄って、熱々ふうふうのおでんで一献。寒い夜には熱々ふうふうのおでんに限るのであり、途中下車したかいがあったというものなのだった。若い女将のお母さんに、「おでんの良いところを見繕ってください」と声をかけたが、「何が良いですか」との返答であり、それではと、いつもの大根に玉子に蒟蒻に竹輪麩にその他色々を注文していた。期待を違わぬ熱々ふうふうのおでん種はどれもがふかふかであり、ほっこりと温まっていた。

同店には数ヶ月ぶり久しぶりの訪問であったことから、初めて顔を合わす呑兵衛たちがほとんどであったが、若女将の軽妙洒脱な会話によることも大きくて、そう時間を掛けずに馴染むことが出来ていた。北口を出て徒歩1分程度のところにある「百薬の長」は、駅近でありながら長い歴史を有する大衆居酒屋であり、おいらも過去にはよく通っていた。もつ焼きの 種類が多く、メニューを見れば20種類もが表示されている。そんな新鮮なもつの味を求めてやってくる客が多いが、おでんや煮込みもまた侮れない。冬に温か いおでんを頬張ればお腹も心も温まり、居酒屋巡りの醍醐味を味わえるのだ。もつ焼きを6本とホッピーを2セット、そしておでんを2皿のお替り。おでんをお 替りしたのは珍しいくらいだが、それだけ温まってきました。

■もつ焼き百薬の長

東京都小金井市本町5-12-15

KAWADE夢ムック「吉村昭 取材と記録の文学者」で、吉村昭ワールドに耽る

[エラー: isbn:9784309978178:l というアイテムは見つかりませんでした]

先日は吉村昭氏の「味を追う旅」を読んだこともあり、吉村昭氏の仕事に特別な関心が高まっている。そんな中でちょうど先日は、河出書房新社の「吉村昭 取材と記録の文学者」というムック本を手に取り、色々と興味深い作家の生き様に説しているところである。云わば吉村昭ワールドに耽っていると云っても過言ではない。

特に巻末に掲載されている「単行本未収録コレクション」の小品にはことの外、のめり込んでしまっていた。家庭内の出来事に題材を得て、恐ろしいくらいのリアリティーで読者を虜にさせていく。歴史小説の大家は、こんな逸品小説をものにしていたことを思い知っていたところなのである。