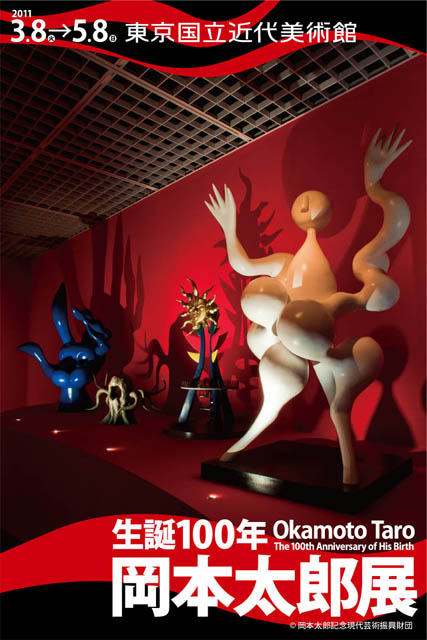

本年が岡本太郎さんの生誕100周年と云う事情もあり、岡本太郎がおいらにとってのマイブームとなっている。

我が国の美術家たちの中でも太郎さん以外に好きな作家は数多存在しており、青木繁、佐伯祐三、福沢一郎、司修、等々と挙げればきりがないくらいだが、中でも岡本太郎さんくらいにストレートにその生き様に憧憬を抱かされた芸術家は居ないだろう。

上手にマスコミを利用し、操り、ときには道化の役割を担いながらも、彼独自の強烈なメッセージを発し続けた、そんな太郎さんの生き様は、些かも薄れることなく現代にその光彩を放っている。

[エラー: isbn:9784334783563 というアイテムは見つかりませんでした]

本日読んでいたのは「日本の伝統」という一冊。おいらも思春期の頃に熱い思いで読み込んでいた一冊である。元本の「日本の伝統」(光文社刊)の出版が1956年と云うことであり、ゆうに50年以上の月日を過ぎているが、そのメッセージは色褪せることがない。太郎さんが45歳のときの、日本文化全般を扱った名著である。

改めて読み進めるにつれ、言葉の表現力の多彩さ、強烈さ、ユニークさに圧倒させられていた。そしてその陰には、岡本敏子さんというパートナー、実質的な夫人の存在の重みが強く感じられたのである。

敏子さん、旧姓平野敏子さんと太郎さんは、太郎さんが36歳の頃に出会い、それ以来、実質的な妻としての敏子さんの陰日向における活躍があった。太郎さんの難解で突拍子もない言葉の意味を理解しながら、それを一般市民へのわかりやすい言葉として翻訳していく。更にそれのみならず、活き活きとした息遣いが増幅された言葉として、紡ぎだされていたのである。よくある「ゴーストライター」としての仕事を遥かに超えている。まさしく敏子さんあっての岡本太郎のメッセージだったのであった。

余談になるが、何故太郎さんは愛する敏子さんと結婚しなかったのだろうかという疑問が存在している。晩年に敏子さんは太郎さんの「養女」として、岡本籍に入ることになったのだが、何故に妻ではなく養女だったのかという疑問だ。フランスナイズされた「独身主義」を通すためだとか、母親(岡本かの子)の存在が理由であるとかの解説がなされているが、それだけで了解できるとは云いがたいものがある。

仏蘭西滞在時代の太郎さんは相当なプレイボーイであり、ガールフレンドの数はとても多かったという。そして帰国してからの生活はといえば、ガラっと変化してしまったのかもしれない。一人の女性に満足できずにいた太郎さんの姿がイメージされる。

それでも二人は永遠の同士だったのであろう。太郎さんの思いを何倍、何十倍にも増幅させて、敏子さんが言葉を紡いでいく。驚くほど深く強固なパートナーシップであった。