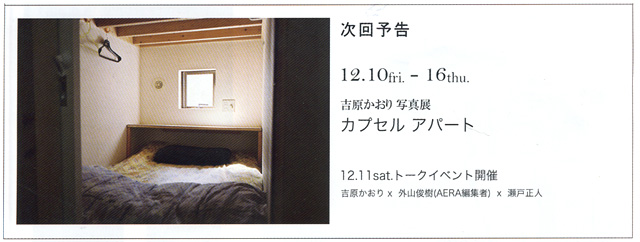

新宿の「Place M」ギャラリーでは、吉原かおりさんの「カプセルアパート」写真展が開催されている。

http://m2.placem.com/schedule/2010/20101210/101210.php

「カプセルアパート」とは、カプセルホテルのスペースを少し広くしたような1.5畳ぐらいの場所で、そこを居住用として借りるのだという。ネットカフェを渡り歩くよりも安定した生活が送れそうだ。

写真家の吉原さんは神戸から上京し、7年ほど前にカプセルアパートに住み着くようになった。それ以来居住者たちを撮影してきた作品群の、数十点が展示されている。海外からの旅行者、会社員、フリーター、等々、職種も人種も性別もまちまちだ。居住者のプライベート空間でもあるその場所を写真に収めつつ、人間とは何か、自分とは何かと、無意識に問い続けていたという。2007年に東京、大阪のニコンサロンで展示され評判を呼んでいたが、今年11月に同名の写真集の発行を機に、写真展も企画された模様。写真集に掲載された写真は、高級機八ッセルブラッドで撮影された「6×6」版の作品だが、それらのシリーズとは別に、通常の35ミリサイズの写真が展示されている。

「ずいぶん若い子が住んでいるんですね?」

案内してくれた吉原さんにそう尋ねると、

「これ、私なんです。7年前の…」

と、笑って答えた。作者の吉原さんは現在30歳で、とても大人びて見えていたので、本人であるとは気付かなかったのだ。所謂セルフポートレイトである。自らがモデルとなりセルフタイマー機能で撮影したという。まだ幼さを感じる23歳の女性が、時に澄ましたりおどけたりして狭いカプセルの中でポーズを取っていた。作家自身の過去をこのように記録して残したことは、とても貴重な行為である。少しの衒いもなくこんな作品発表が出来る吉原さんに脱帽だ。

沖縄や中国北京などで、このようなカプセルアパートが生まれたとニュースになったが、東京の中心部にもこのようなアパートは存在している。今はまだ限定的なスポットだが、これからネットカフェに続く居住空間として注目されていくのではないかと思う。

■吉原かおり写真展「カプセルアパート」

2010年12月10日~12月16日

場所:Place M

東京都新宿区新宿1-2-11 近代ビル2F

TEL 03-3341-6107