「平茸炊き込みご飯」をつくったのだった。そもそも日本人でありながらこのところご飯食が減っていると自覚しているおいらである。ご飯が足りないのは日本の食文化の基本を蔑ろにすることと近しいのであり、そんな思いから炊き込みご飯作りに勤しんだという訳なのである。冷蔵庫に残っていた平茸とその他の具材とを合わせて炊き込みにしたご飯だ。土鍋の蓋から上がる蒸気が溢れると、ほかほかとした甘い香りが部屋中に漂っていく。水蒸気が吹き上がらなくなるころからがほんのりおこげご飯が出来ていく過程なのであり、耳を鍋に近づけて、しっかりと炊き上がりを確かめていく。火を止めてそのまま15分程度蒸したら出来上がり。土鍋ご飯専用の土鍋に具材を投入し、薄めの出汁と醤油と味醂で味付け。平茸きのこはまるごとを投入していた。これで充分な味わいに仕上がったのだ。久しぶりの「平茸炊き込みご飯」がすこぶる美味かったのである。

「小林活夫のブログ」カテゴリーアーカイブ

「スルメイカのお造り」で一献

桜好きのおいらは富士森公園へと向かっていた

桜が満開のこの時期、桜好きのおいらは富士森公園へと向かっていた。おいらは基本的に桜は大好きではあるので、地元の近くで桜見物が出来ないかと、桜が咲くという公園の「富士森公園」へと向かっていたのだった。やはり同公園には、桜祭りの屋台が多数出現していて、おいらもちょうど空腹を埋めるべくに、焼きそばなどを食していて極めてお祭り気分を味わうことが叶っていたと云うべきなのである。と桜はちょうど満開であり、曇り空から桜へのビジョンはいまいちの代物ではあったのである。然しながらおいらはそんなイマイチの桜の祭りには、特別なる情緒を感じ取っていたのであった。

■富士森公園

http://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisetsu/koen/41606/42331/042545.html

春の訪れをチューリップで感じる

「ワラサの刺身」を食した

生姜、山椒の風味が効いた「イワシの煮付け」を味わう

先日は鰯の煮付けを食したのだが、甘辛の味付けに生姜や山椒の奥深さが顔を覗かせていた。山椒といえば其の実が貴重として珍重され、古くから香辛料のほか、薬用にも使用されてきている。夏の味覚の代表である鰻の蒲焼きには、山椒の実を摺ったものを振り掛けて味わうのが定番である。振り掛けのほかに薬味として添えられることもあり、ピリリとして辛く、鮮烈な味わいは夏の鬱陶しさを一時忘れさせてくれるに充分である。近海の魚は高騰しているだが、こと「鰯(いわし)」に関してはそのような動きは無くて安定しているので、いつも普段も値段の事など気にせず注文できる。さらには、青魚の原点とも云うべき豊富なEPA、DHAが含まれており、成人病(生活習慣病)予防には必須の食材なのである。青光りとも称すべき光輝くいわしの光明は、呑兵衛のみならず生活習慣病予備軍の人々に対して相当なる光明となって一段と光輝くはずである。「弱い魚」などと蔑んでいる人はまだこの鰯の凄さを知らないのだというべきなのである。

数年ぶりに糠漬けの古漬けを味わう

「タラコの炙り焼き」は「失われた時を求めて」の如くの味わい

神田の居酒屋名店「みますや」のランチ

仕事の帰りに神田の「みますや」に立ち寄りランチを食した。この「みますや」とは、神田界隈の居酒屋名店として有名であり、一説によれば我が国最古の居酒屋とされているようである。過去にはおいらも何度か足を運び酒を肴を饗していたものである。夕刻以降に神田に足を運んだ際にはよく立ち寄るのだが、ランチメニューを食したのはこれが初めてであったようなのである。

ランチタイムのメニューは全てセルフメニューとして提供されている。先ずは主菜と副菜と味噌汁とを選んで、中央の勘定処で支払いをしながらご飯を受け取るというスタイルである。今こそ珍しくなくなったが、定食屋としての定番スタイルを踏襲していることに、少なからずの郷愁的懐かしさを感じ取っていた。ちなみにおいらが主菜として選んだのは「サバ味噌煮」である。定番的な定食屋で先ず味わうべきなのがこのサバ味噌煮だと踏んでいたからである。副菜として選んだ「ヒジキ煮」は、濃い目の甘辛い味付けが江戸風の風味を主張して止まないようなのでありました。

■みますや

東京都千代田区神田司町2-15-2

03-3294-5433

11:30~13:30 17:00~22:30 ランチ営業

定休日:日曜・祝日

武蔵小金井の居酒屋「大黒屋」でクサヤを味わった

武蔵小金井の居酒屋「大黒屋」でクサヤを味わったのだ。その昔は「クサヤ」と云えば居酒屋の定番メニューであったが、近ごろはその匂いが敬遠されてか、中々メニューに見かけなくなってしまった。いまどき「くさや」を食したいと希っても、どこでも簡単に食せられる訳ではない。あのつ~んと鼻に来る、独特の腐ったような匂いは、人によっては食欲を減退させるばかりか嘔吐をもよおす異臭ともなりかねない。異臭と闘って食するに値するメニューなど、そうそう滅多に出遭えるものではない。小金井の「大黒屋」はその「クサヤ」が味わえる今時の希少な居酒屋なのである。炭火にかざしてクサヤを炙れば、その匂いは店内に広まっていくのだ。酔客がその匂いにクレームを付けることも今では珍しくはないのである。多数派を取り込むメニューばかりが幅を利かすのが、どこの居酒屋でも当たり前になってしまった今や、ほとんどの店にてこのメニューは、取り扱い厳禁の一品となってしまったようである。無性にくさやが食したくなったときなど、自然と足が向くのが、ここ小金井の「大黒屋」なのである。今宵もふとくさやの面影につられてぶらりと足を運んでみたのでありました。

■大黒屋

東京都小金井市本町5-17-20-101 1F

「生ダコの刺身」は茹でダコより美味なり

「白魚の卵とじ」に舌鼓み

冬を惜しむ様に「牡蠣のグラタン」を作って一献

「牡蠣のグラタン」を作って一献したのだった。寒さが身に染みる頃からずっと牡蠣が美味い季節になって牡蠣料理を味わう機会が増えたが、「牡蠣のグラタン」はやはり欠かせない逸品である。謂わばグラタン料理の一種のアイテムだが、他のグラタンにはない愛着を感じさせるメニューなのだ。海の幸そのものの磯の味わいが、チーズやミルクと出会って凝縮された味わいである。そもそも海のミルクとも云われる牡蠣に、たっぷりのミルクやチーズを用いて調理するものだから、ミルクの風味がたっぷり至極の料理なり。気持ちや身体が震えているかのごとくの昨今のおいらには、たっぷりと温まれるメニューなのだった。相当以前にはおいら自身が生牡蠣が所以で食中毒にかかったことがあり、その体験がある種のトラウマ的な影響を及ぼしていることと推察可能である。だが焼いた牡蠣ならば話は別である。「牡蠣のグラタン」には特段の食欲を刺激していたのであった。

ニューウエイブの「八王子ラーメン」を食した

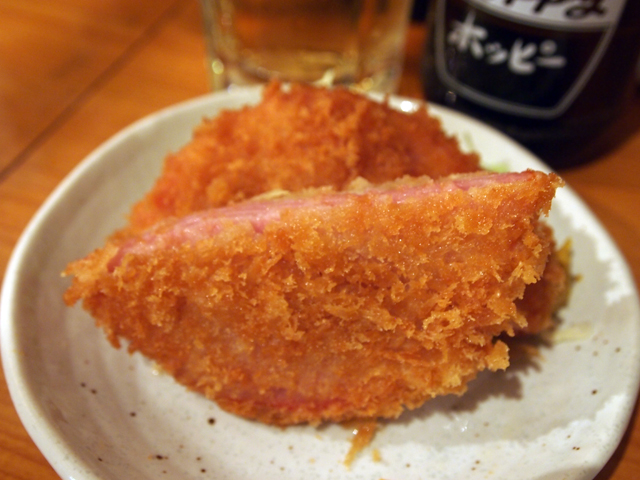

上野アメ横の立飲み屋「たきおか」の名物「ハムカツ」

立ち飲み屋のメッカは上野である。そもそも立ち飲み店は近頃は都内の様々な場所に存在している。新宿、渋谷、上野然り。そんな中でも上野の「たきおか」は特別な店であると云えよう。何処よりも繁盛している。歩道を隔てた近くには、同じ立ち飲み店のライバル「カドクラ」がある。その人気度にて切迫している。常に立ち飲みのテーブルが埋まっている店など、ほかに見つけようにも見付け難いくらいだ。同店のメニューにも工夫があり、先ずはタモリがTV番組で絶賛したという「ハムカツ」だが、薄いハムを重ねてこんがり揚げるという工夫がある。立ち飲み店の主流メニューは揚げ物だが、この店の揚げ物には一工夫以上のプラスがあって、呑兵衛を引き付けているのだ。

うん十年ぶり「上野動物園」を訪問

春の到来を告げる「ウドと菜の花の天ぷら」

「活タコのカルパッチョ」を味わう

ボイルされないタコの刺身を「活タコ」と呼ぶが、この活タコを用いてイタリア風にアレンジした「活タコのカルパッチョ」を食した。オリーブ油を基本に洋風酢味のソースがピリリと効いて良い効果を上げていた。

ボイルされないタコの刺身を「活タコ」と呼ぶが、この活タコを用いてイタリア風にアレンジした「活タコのカルパッチョ」を食した。オリーブ油を基本に洋風酢味のソースがピリリと効いて良い効果を上げていた。

もともとタコには抗酸化成分としてのタウリンが豊富なのであり、成人病予防のための必須の食材の一つである。タウリン成分は疲労回復のための成分として、様々なサプリメントにも活用されている。もともとタコから抽出される成分であるからタコの刺身から摂取するのに越したことは無いのだ。タコの活刺身というものはといえば、通常的に食べている茹でダコの食感に比べて格段に、コリコリとした食感がとても食欲なりをそそぐのである。