花屋の前を通る度にシクラメンの鉢植えをよく見かける。高校生の頃にはよくこの鉢植えを買い求め、油彩画のモチーフにしたものである。石膏デッサン、人体デッサン等と共にこうしたポピュラーな静物の素材は、写実的描写力を培うのに格好のアイテムであった。何年ぶりかでシクラメンを購入したのだ。この花弁は独特な形態をしている。一見チューリップの花弁の様でもあるがボリューム感はほとんど無く、目を近づければ蝶の羽根の様でもあるが、規則性もまるで無い。つまりシクラメンをシクラメンらしく描くことは結構なコツを必要とする。ボリューム感だけを強調すればそれはシクラメンとは云えない。とたんに別種の代物になってしまうのだ。ところで、失恋を歌った有名な曲に「シクラメンのかほり」がある。云うまでも無いが1975年に布施明が歌ってヒット、その年のレコード大賞を受賞した曲である。布施の甘い歌声が世の中の特にギャル層に浸透し、当時のTV、ラジオで流れない日は無いというほど、毎日のように聞かされていたことを回想する。曲のヒットに連れて、世間一般からは「“かほり”ではなく“かをり”だろう」という疑問の声が沸き上がる。歴史的仮名遣によればどうしてもおかしいのだが、小椋佳の妻の名前が「佳穂里(かほり)」ということから、正しいものとしている。詩の内容が失恋のものなのに妻の名を出すこと自体、矛盾だ。さらに指摘されたのが、「シクラメンには香りと呼ぶものが発せられない」ということだった。こちらの方も妻の名前で誤魔化されたという印象が拭えない。まあいちいち目くじら立てる問題ではないが、歌謡史の中でも特異な事例として記憶に刻まれている。時々マスコミ媒体では、フォークの名曲だとして紹介、解説がされるが、誤りである。曲の提供者が小椋佳であることがその理由のようだが、本人や周りの取り巻きの思い込みはともかく、日本のフォークミュージシャン、アーティストのほとんどは、小椋佳がフォークシンガーであることを認めていない。現にフォーク解説の第一人者ことなぎら健壱の「日本フォーク私的大全」では、小椋佳の名前さえ取り上げられていない。メディア等の産業と結託した商業レーベルの曲には、フォークの魂が宿っていることなどは無いのである。

「小林活夫のブログ」カテゴリーアーカイブ

出世魚のブリを「ブリ大根」で味わう

出世魚の代表ことブリは冬が旬だ。今年もブリがうまい季節になった。冬のブリのうまみを、これまた最大限に生かした料理は「ブリ大根」ということになる。

旬の魚のブリと冬の大根とのベストマッチが冬季の定番メニューとして定着している。新鮮な日本海のブリと大根が在れば、そう難しい調理をすることなく旬の定番メニューが出来上がるのである。今宵はそんな新鮮な日本海ブリの頭と切り身と大根がゲット出来たので、久しぶりに我が家でも「ブリ大根」を調理することとなっていた。

「ブリ大根」の基本とは、大きくカットした大根にブリの旨味を吸わせて味わうということになる。大根は大きくカットせねばならないのであり、薄切り などにされた大根では此の味わいは体験出来ないのである。そしてそれなりの調理時間を必要とされる。大根の煮時間も20分は下ることがなく、決して簡単レ シピではあり得ない。そんなこんなの条件を満たしつつ「ブリ大根」を調理。新鮮なブリの切り身を用意した以外は、取りたてての調理法を使った訳ではなかったのだが、程よいブリのあまさがおいらの喉を唸らせるに充分なる出来前ではあった。冬季の酒のつまみ的料理として、これ以上の 奥深い味は無いものだと実感させるに充分である。

立川で珍しい「馬モツ煮込み」に遭遇

立川で買い物をした帰り道に立ち寄った居酒屋「でん助」で、珍しい馬のモツの煮込み料理を味わったのだった。以前から立川には「でん助」という美味くて安い居酒屋があると、知人から聞き及んでいたのであり、そんな噂の店に向かうおいらの足取りも軽かったといえよう。まずは噂の「馬モツ煮込み」とともに、来客者のほとんどが口にしていたおでんの盛り合わせを注文。馬のモツの煮込みというメニューは、よくある豚や牛のそれとは少々異なって、そのモツのヒダがピンと立っていて、神々しいくらいの見た目のインパクトを与えていた。ヒダが神々しくあるくらいのモツの味わいはといえば、あまり豚や牛のそれとの違いは詳らかにしにくいが、柔らかくて程よい食感のモツの身の味わいは美味であった。

■ひだりうま でん助

東京都立川市錦町1-5-28 谷野ビル 1F

八王子「小太郎」の美味い豚の串焼きにて一献

八王子の焼き鳥店の名店といえば「小太郎」が先ず挙げられる。そんな「小太郎」にて一献。小太郎とは地元の串焼き店での有名店であり、一番の呼び声も高い。今年に入って店舗が移動しており、より広い場所にて営業が開始されている。八王子駅南口からすぐの新しい店舗では、地元の酔客で賑わっている。それはそうとして、美味い焼き鳥、モツ焼きを味わうならば「塩味」よりも「タレ味」だろう。ここ小太郎のタレは甘くなく、炭火で焼くにつれて鳥や豚のモツ肉にじっくり染み込んでいく、ナイスな仕上がりである。炭火とタレとの相性が絶妙なのだ。塩焼きで焼くモツも悪くはないが、タレ焼の持つ特別なハーモニーを感じることは出来ないのだ。以前に掲示板上で議論に上ったこともあるが、人気ある店の「タレ」にはそれぞれに個性的な工夫が存在するものである。甘ったるかったり水っぽかったりするタレ焼は論外であり、そんな店の焼き鳥は2度と食べたいとは思わない。換言すれば、美味いタレ焼を出している店は、それが故に常連としてしばしば足を運んでしまうことになる。それくらいに「タレ」とは重要な味の要素、店選びの肝となるものなのだ。

■小太郎

東京都八王子市子安町1丁目2-1

湘南海岸の味こと「生シラス」を食した

関東風「串かつ」は関西の串揚げにはない美味

普段の居酒屋にて串かつを食した。そもそもおいらは串カツが大好きである。豚肉のカツと揚げられたネギの甘味と香ばしさとの調和した味わいは、串カツならではのものであり、関西的ジャンクフードこと串揚げの比ではない。串揚げには断然勝っていると云ってよいのである。由緒正しき関東の「串かつ」とは、大阪界隈のジャンクフードの串揚げとは似て非なるものであり、串かつのネギと豚肉のハーモニーの絶妙さを思えば串揚げなどは邪道的フードとしか思えない。おいらは串カツが大好きである。豚肉のカツと揚げられたネギの甘味と香ばしさとの調和した味わいは、串カツならではのものであり、関西的ジャンクフードこと串揚げの比ではない。串揚げには断然勝っていると云ってよいのである。かねてから思うに、串揚げを食べてもなかなか満足できないものがあったのだが、しかしながら、あえて限定すれば関東風の串カツ口にしたときの感動や満足感は、他を圧倒していたものなのである。関西ジャンクフードの限界とともに、関東圏の食文化の歴史を改めて感じ取ったという訳なのだ。関西的串揚げには無くて串カツに有るものとは何か? まずはその豚肉とネギとの相性の良さであろう。豚肉の質、ランクはそれ程良いものを求めなくても、豚カツとネギ揚げとの相性の良さで、串カツの美味さは決定付けられると云っても良い。

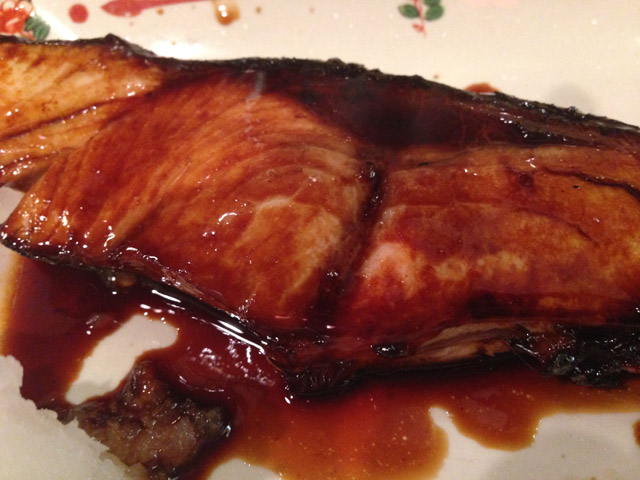

「ブリの照り焼き」は旬のメニュー

「ブリの照り焼き」という料理にありついた。寒い季節にはいっそうに脂が乗って旨味を増すブリは、照り焼きの材料としてはこれ以上ないくらいなのだ。甘過ぎるくらいの濃い目の味付けも、ブリ照り焼きならば納得である。食べる途中に箸を置いて眺めると、黒光りするブリの存在感に目を奪われていた。煮詰めた照り焼きのタレは黒々として照りを表現しているかのようだ。照り焼きとは、醤油に砂糖や味醂等の甘み成分を加えたタレを塗りながら艶を出して焼き上げる調理法也。オーブン等で上からじっくりと時間をかけて焼く調理法が一般的である。照り焼きの調味料はつやを出しあたかも照りを生むかのごとくであることから照り焼きというネーミングが生まれた。そもそも照り焼きという調理法自体がブリの為にあるくらいにベストマッチングなのだから外せないのだ。食べる途中に箸を置いて眺めると、黒光りするブリの存在感に目を奪われていた。煮詰めた照り焼きのタレは黒々として照りを表現しているかのようだ。

「〆鯖(シメサバ)」は今が旬だ

秋から冬にかけて、鯖も脂が乗って美味くなる。主に酢に漬けて「シメサバ」として提供されているが、中には生のサバに薄酢に浸したくらいの新鮮なものまである。そもそもサバは足が早いのでシメサバが定番となっているのだが、シメサバか刺身かにはこだわらず、新鮮なサバであるにこしたことはないのだ。青魚らしい鮮青色の身は秋から冬の魚の中でも特筆すべき味覚を主張している。このたび地元の八王子界隈で食した〆鯖もまた、〆鯖の醍醐味を味わうに足る逸品であったのだった。先ずは大切なことだが、決して塩辛くも酸っぱくも無いということ。大量の塩で〆めた〆鯖は日持ちはするだろうが決して本来の〆鯖の美味さを有してはいないのだ。決して塩辛くは無く、酢の酸味が喉を潤してくれる。青魚でありながら鯖の紅い身の色合いがまた食欲を誘っている。この時期にこそ食べたいメニューであることは間違いない。

「やまたまや」の山芋で根菜煮込みを作った

「牡蠣のチーズ焼き」に舌つつみ

秋深き「井の頭恩賜公園」の幽玄的風景

立川「昭和記念公園」の紅葉ストリートを散策

「ハガツオのトロ刺身」を食した

立石「二毛作」のおでんでほっこりなのだ

葛飾区の立石駅周辺を散策した後に、「二毛作」という居酒屋にて一献。隣がおでんの練り物店で、其処の店のおでんを提供しているのだから、二毛作という店名なのか?

■おでん二毛作

東京都葛飾区立石1-19-2

http://www.nimosaku.com/

ともあれ隣の練り物店から仕入れているおでんで一献となっていた。酒類メニューはワインや洋酒等多かれども、おいらの口にはちょいと合いそうもなかったので、とりあえずビールを注文。其のスープというのだろうか、おでんの出汁はとても淡くて関西風にて、練り物のおでんの具の上品さを引き立てていると云っても良いほどである。

スープがおでんの味覚の邪魔をしていない。これはもしかしたら特別な嗜好性に依るものなのかもしれないなと、そんなことを思いつつ、ほっこりとしたおでんに舌鼓を打っていた。

「オータムポエム辛子和え」が美味い

某居酒屋でのある日の会話にて…。

某居酒屋でのある日の会話にて…。

「ねえ、お姉さん、オータムポエムって何だい?」(初老の一見客)

「それは菜の花みたいな野菜のことですよ」(アルバイト1年めの女子学生)

「違うちがうよ! 菜の花とは違うんだよぅ!」(ベテラン女将)

「はっはっはっはっはっ…」(常連客達)

近頃になって度々目にする野菜に「オータムポエム」がある。一寸見は菜の花に似ており、菜の花と同じく食用になる。黄色く愛くるしい花を咲かせ、花弁が食用になる。だが菜の花との最大の違いはこの時季こと秋になって収穫を迎えるということだ。菜の花に比べて苦味が弱くて円やかな風味が特徴。そして品種も、アブラナ科アブラナ属とされており、アスパラガスの親戚だということで、菜の花とは異なっている。

そんなオータムポエムを辛子和えの料理で食したのだった。菜の花の辛子和えにも似ているが、やはり円やかで優しい食感が嬉しい。ピリリとくる辛子の刺激もまた良い按配である。

寒い日には「刀削担々麺」の辛味が欲しくなる

「マテ貝」の珍味度

今年の「ボジョレ・ヌーボー」の行末

「銀杏炊き込みご飯」に舌鼓

台所の奥に眠っていた土鍋ご飯器材を引っ張り出して、炊き込みご飯作りに没頭したのだ。今回の主素材に選んだのは銀杏である。銀杏とはそもそもイチョウ木から育てられた果実のことである。イチョウの木が黄色く輝く季節も間近である。都内での実が熟するには少々時が早いはずなのだが、銀杏もどこかで静かに実を蓄えている。これから秋全開の実りの季節が非常に待ち遠しいとも思えるのだ。

ところで旬の食材であるぎんなんについてはよく、匂いと苦いのが気になるという意見がある。ネット上のコメントにも、そんな発言が散見される。苦いというより「エグイ」と云うのが真っ当なる表現だと思うのだが、そんなエグミこそは銀杏の持ち味、個性ではあり、個性を開花させるべき銀杏料理には注目度満点なのである。炊き込みご飯の中で存在感のある銀杏の実は、程よく円やかに調理されていて、秋の味覚を味わうに充分であった。

寒い季節のブリは「ブリの照り焼き」が美味い

ブリ料理と云えば、ブリ刺し、ブリのアラ煮、ブリ大根、等々の豊富なメニューが挙げられるが、忘れてならないのが「ブリの照り焼き」。冬に近づくにつれ日本海のブリには脂がのって旨さを増していく。

寒い季節にはいっそうに脂が乗って旨味を増すブリは、照り焼きの材料としてはこれ以上ないくらいなのだ。甘過ぎるくらいの濃い目の味付けも、ブリ照り焼きならば納得である。食べる途中に箸を置いて眺めると、黒光りするブリの存在感に目を奪われていた。煮詰めた照り焼きのタレは黒々として照りを表現しているかのようだ。

照り焼きとは、醤油に砂糖や味醂等の甘み成分を加えたタレを塗りながら艶を出して焼き上げる調理法也。オーブン等で上からじっくりと時間をかけて焼く調理法が一般的である。照り焼きの調味料はつやを出しあたかも照りを生むかのごとくであることから照り焼きというネーミングが生まれた。そもそも照り焼きという調理法自体がブリの為にあるくらいにベストマッチングなのだから外せないのだ。