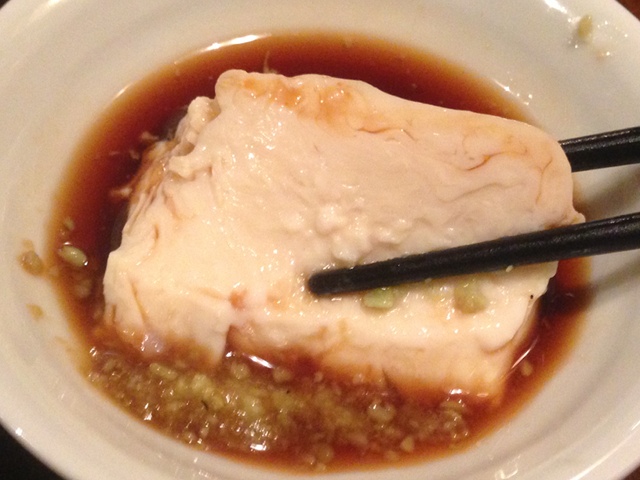

前橋市内の「モモヤ」というレストランで「tonton汁」というメニューを食した。「豚汁」ならぬ「tonton汁」である。豚肉を使用した味噌汁仕立ての料理だが、豚汁よりもはるかに具沢山でかつ手が込んでいて一つ一つの具材に驚きが存在する。

ゴボウ、ジャガイモ、大根、コンニャク、等々の根菜類に厚揚げや小麦粉の練物等が加わって、食覚や味覚のバラエティーが広がっている。豚汁という地味目な料理が逸品的B級グルメとしての存在感をアピールしていることを実感させられる。

近頃の前橋市内の飲食店が盛んにピーアールしている「tontonの街」の豚肉料理の一つとして地元ではポピュラーなメニューとなっているのだ。

「tonton汁」を名乗るには幾つかの条件があるという。その条件とは下記の通りだ。

1. 群馬県産の豚肉と豊富な野菜を使い具だくさん。

2. きのこをバターソテーしてから入れるため、味はまろやか。

3. 白と赤の合わせ味噌使用のため、コクがありちょっと洋食風。

4. 〝豚のつみれ〟や〝ねじっこ〟(すいとんのようなもの)が入った昔懐かしい味。

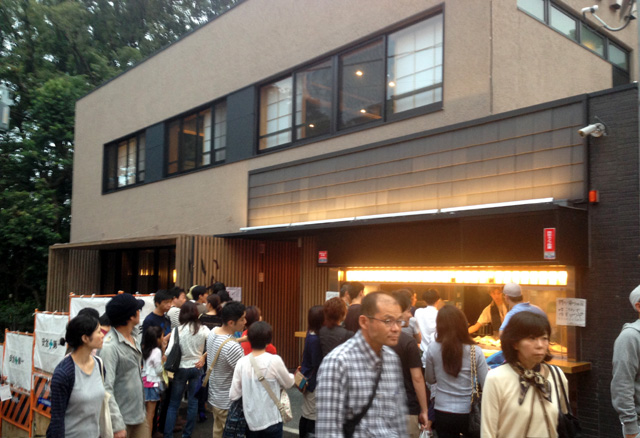

■パーラーレストラン モモヤ

前橋市千代田町2-12-2

027-231-5017