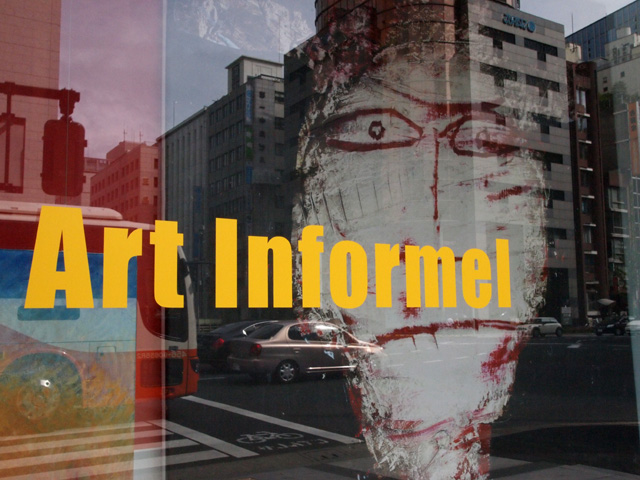

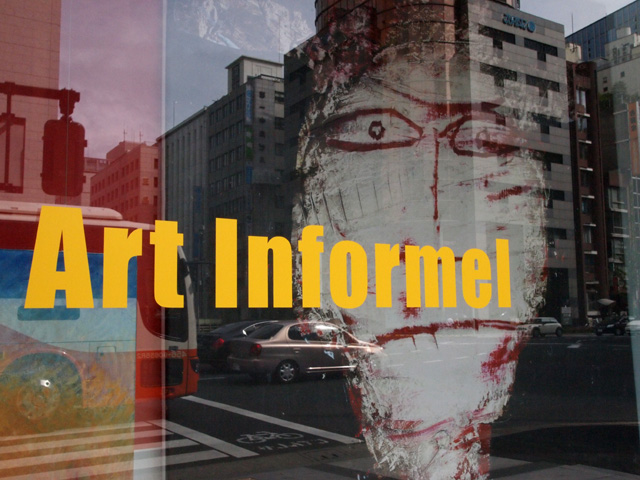

ブリヂストン美術館では「アンフォルメルとは何か?」という企画展が開催されている。かつて若き時代においらの制作活動に甚大な影響を与えたジャン・デュビュッフェさんの作品が展示されていると知り、足を運んだのでした。

■ブリヂストン美術館

東京都中央区京橋1-10-1

会期:4月29日~7月6日

懐かしさと親しさとがこみ上げて来るような邂逅を経た後に感じたのは、歴史的な事象にまとめられてしまったのかと云うある種残念な思いであった。学生時代にある文集に寄稿した一文を見つけ、云十年ぶりに過去の自稿に触れていた。少々長くなるが、再掲してみる。

ケンキョウフカイ ―ジャン・デュビュッフェ私論―

今日、聖なるものは公言されえない。聖なるものは今や無言なのだ。この世界は内的で沈黙した、いわば否定的な変容しか知らない。それについて私が語ることはできる。しかし、それは決定的な沈黙について語ることだ。

ジョルジュ・バタイユ

「沈黙の絵画(マネ論)」

からみあっている生と死とを引き裂き決然とそのどちらかを捨て去ることによって、もはや生きてもいなければ死んでもいないものになってしまった我々は、はじめて歌うことをゆるされる。生涯を賭けて、ただひとつの歌を――それは、はたして愚劣なことであろうか。

花田清輝

「歌――ジョット ゴッホ・ゴーガン」

現代芸術、殊に現代美術といったものに対した時のとまどい――あるときはそれに極端に主知的・形式的な理念を施すことに急なのを見るあまりに引き起こされると思われる離反への誘ない、ある時は単に近代的な創造理念の名残り、その継承でしかないことから来る嫌厭――の只中にいて、一部の現代作家なりの言葉を見つけ出して、ふと水を得た水槽の魚をそばに眺めている心持ちになることがある。換言すればこれは一種の安堵であるに違いない。なんともお粗末な安堵である。何となれば、およそそこには、対立物の闘争――流動し飛躍していく生、すなわちロマン主義的なものと、固定し拘束していく生、すなわち古典的なものとの闘争を、対立のまま統一しようとする花田清輝流の弁証法的な意志が見られないからというばかりでなく、バタイユのいういわゆる至高の瞬間を沈黙の中に於いて渇望する意志もまた欠けているからではあるが――とはいえども筆者(に限らず)は筆者自身がそこにとっぷりと漬かった存在であるという理由から、すこぶる現実的な地盤、観点に立ってのみものを云っているわけではなく、ある時はモハメド・アリのようにして蝶のように舞い蜂のように刺すこともまた無縁である訳ではないのだ。それだからこそゴッホは自らの片耳を切り落としながらも高らかな生の歌を歌い、ゴーギャンはまた死の歌を歌い、マネは不安定で、ためらいがちで、悶々とし、絶えず疑惑の中で引き裂かれながらも、彼自身と他の者たちを解放されるべき新しい形式の世界を求めていたのである。だからこそ筆者もまたここで、ジャン・デュビュッフェについて書こうとしているのである。

鉛白、パテ、砂、小石、コールタール、ワニス、石膏、シッカチーフ、石炭、粉、麻紐、鏡や色ガラスの破片、ヂュコ塗料、等々の物質自体の存在感を打ち出すことによって、描かれる対象の存在感を増加させる、そんなスタイルのデュビュッフェの制作が開始されたのが、1946年「ミロポリュス、マガダム商会、厚盛り」展での人物画からであったろうか。ともあれ一見して行為の喧鬱さが立ち現れてくるようなそれらのタブローも、おしなべて云えば視覚、聴覚、嗅覚、味覚らの働きからくる要素が渾然と一体化されたものであるといってよい。一旦分離された要素が素材との格闘の中で以前にも増した暴力的な力によって織り合わされていく。とにかく混ぜこぜにされるのである。

デュビュッフェの作品世界は明らかに「聖性」と呼び得るもののカテゴリーには属さない。それはあるいは、遥か高みから来る視線からの「逆照射」として一段とランク落ちされた日常的営みの姿だといえるかもしれない。そしてその姿は、画家の視線が移動、鳴動を繰り返すたびにいや増す激烈さによって混沌を醸し出すのだ。デュビュッフェの制作現場は云わば闘技場にも似ている。

ところで「内的で、沈黙した、いわば否定的な変容」をこうむった存在、すなわち「決定的な沈黙」を内に持つ存在、それこそが今度は口を開く番である。主体がそれについて語るというのではなく、「それ」じたいが口を開くのが待たれていた。すなわち闘技場こそが開かれねばならないし、既にデュビュッフェによって開かれていると見えるのだ。

自らの手製の鍵を持ち出してきて、それで沈黙の扉を強引にこじ開けようとしたのがデュビュッフェである。彼自身が云うようにその鍵は「不快さ」と呼ぶべきものであった。うっかりした染み、粗野な不手際、明らかにうそで非現実的なフォルム、出来も調子も悪い色、これらの「不快さ」に彼は固執した。何故か? 彼自身の説明を聞こう。

「…なぜなら、実際には、それがタブローのなかに画家の手をはっきりと存在させるからである。それが客観的なものの支配するのを妨げ、事物があまりに具体化されるのを阻止する。この不快さが、よび起こされた事物と、よび起す画家との間を両方に流れる一種の流れをなし、二つの極はそれによって強烈になるのだ。」

沈黙したはずの事物と画家、この両者が、おそらくは魔術の働きにも似た反応を惹き起こすのだ。それこそは、画家の視線が移動、鳴動を繰り返すたびにいや増す激烈さによって混沌を醸し出す闘技場であるかのようである。

自己の作品「地質と土壌―心的風景」のシリーズを語ってデュビュッフェは云う。

「風景が、現実の場所や自然の本当のマチエールを思わせるというよりも、むしろ、たとえばくたびれた魔術師のおかげで流産あるいは未完成に終ったある種の創造作用を思わせるような奇態な様子を示したのだ。」

この少しくおどけた類の比喩で云い表された言葉も、あの頭のハゲあがった、目をギョロつかせたデュビュッフェの相貌を思い起こせば納得がいくはずだ。創造者といえども、精一杯の行為にうつつをぬかせばくたびれるのであり、くたびれて当たり前なのであり、妊娠した女性がたとえ魔術師だったとしても、くたびれるほどのことをすれば流産するのがおちなのだ。そう見てくれば、デュビュッフェの描く人物像のどれをとっても魔術師と云えなくないし、それは同時に魔術によって変容させられた大衆というもののイメージを成すものなのである。あるがままの大衆であると同時に彼らは既に饒舌である。

デュビュッフェは大衆について語って云う。

「シャブィルの床屋の連中や消防夫や肉屋や郵便屋が話しているのを見ると、連中がたいへん板についているように感じた。わたしよりもはるかにうまくやっているようだし、その話しぶりには、うらやましいような喜びと自信があった。とりとめもないかれらの会話の方がはるかに、活気と奇抜さと創意が、つまり趣きがあった。いってみれば芸術があった。」

大衆の中に「芸術」を視ようとする思潮は新しいものでもなんでもない。だがデュビュッフェの特異な点は、彼自身が身体から魂から何かまで身の回りにあるもの全てを身につけて、そこに身を挺していたと云うことだろう。もはや逃げ場所は無いのである。

「歌う」ことの不可能を知りながら、なおかつ歌わずにいられないのは彼である。からみあっている生と死とを引き裂きながらも、決然とそのどちらかを捨て去ることはしなかった。見渡せばまわり一面、石、砂、石膏、コールタールの世界にいて、決然と「生」を、あるいは「死」を捨て去ったところで何になろう。時がたって積もり積もって山となるか、砕け散って粉々となるか、そのことを誰が知ろう。積もり積もった「死」の堆積をくだいて、粉々となった「生」の砂礫にセメントを垂らし込みながら、彼は意気盛んに行為する。その「健強さ」。

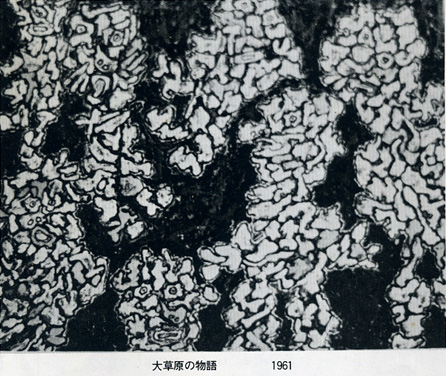

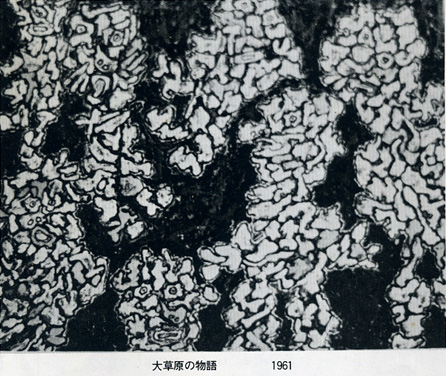

「健強さ」「不快さ」と合わせて「ケンキョウフカイ(牽強付会)」と洒落たついでにもう一言。デュビュッフェのタブローこそは「覚醒めた皮膚(※2)」の暗喩にかなうものではないか。「大草原の物語」を視よう。原型質細胞を想起させる輪郭を持った一つ一つのまとまりが、あるいは浮遊し、固着し、飛び回り、せめぎあっても見える。そしてその只中にようやくそれと分かる程の目、口、耳、鼻が暗示され、浮かび上がるように目に映るのは7個の生命体であろうか? 目は事物の輪郭を識別すると云うよりも画家とそして鑑賞者の視線に拮抗するかのようにこちらからの思い入れを峻拒しているようだ。口は果てしなく喋々しており、くたびれたその時には我が国の詩人の言葉に首肯する耳をも示すのだろう。 ――「言葉だけの希望が無い方がいい。言葉だけの絶望が無い方がいいように」(吉本隆明氏の言葉より)

※ この稿続く

※2 当時の芸術祭のメインテーマ