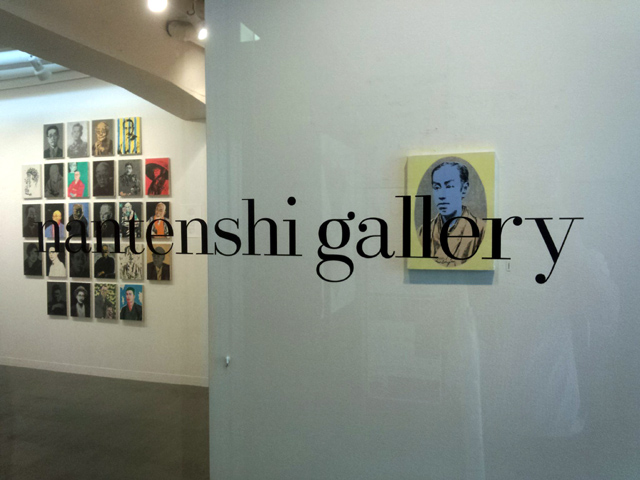

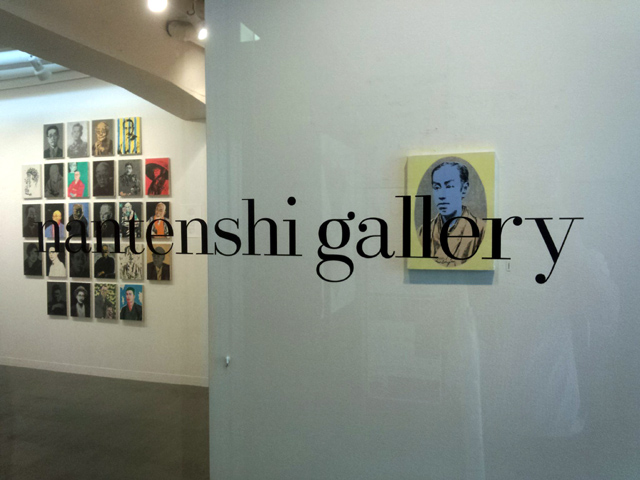

如何わしい画壇等からは距離を置く、我が国の本物の巨匠こと横尾忠則さんの「日本の作家222」展が、京橋の南天子ギャラリーにて開催されている。

http://nantenshi.com/exhibitions/2013-yokoo130805.php

■「日本の作家222」

期間:2013年8月19日(月)~9月14日(土)

10:30am~6:30pm(日祭休廊)

場所:南天子ギャラリー

〒104-0031 東京都中央区京橋3-6-5

TEL: 03-3563-3511 FAX: 03-3535-5648

横尾忠則氏が描いた名だたる222人の物故作家の肖像画が、そう広くないギャラリー内に所狭しと展示されている。

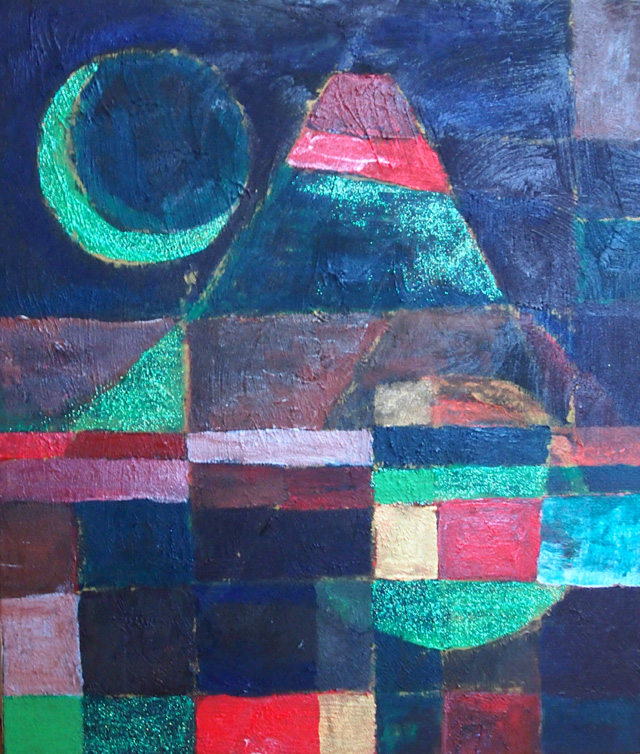

レアリズムと横尾流個性的タッチとが渾然的に一体となったスタイルは、相変わらずに健在である。「時間ですよ」と云う往年のTV番組で初めて横尾忠則さんの作品を目にしてインパクトを受けたのが、つい最近の出来事であったかの如くに、新鮮でピュアな感動が蘇ってくる。

加えて円熟の境地を示すかの如くに肩の力が抜けたというのか、肩肘張らないというのか、間の抜き方というのか、或いは横尾流の融通無碍的筆致とでもいうのであろうか、そんなタッチがとても感動を誘ってしまったのである。

妙にポップ調の原色が似合う吉本隆明さんや、よく見る安部公房さんの独特のグレー的色彩に着色された肖像画に接したときに、先ずは新しい作家を照らすビジョンが写り照っていたのであり、妙に似合っていた。そしてさらには既成的な作家のイメージを革めるビジョンを提示させていたとでも云うべきなのであろう。作家に対するビジョンを累乗化させる試みでもあると云えるのだ。

美術展と連動して同名の作品集「日本の作家222」が、日本経済出版社から出版されるという。見本書なのか、会場で同作品集を手にとってペラポラとベージを捲っていたのだった。オリジナル作品に接した後だったからか、ページ構成やレイアウトが些か厳か過ぎるのに対しての違和感を感じていた。受け取り方は夫々なので、厳かな美術書を批判している訳ではない。高価であるが興味ある方は購入されたし。

[エラー: isbn:9784532124380:l というアイテムは見つかりませんでした]